頚椎症とは

長年の負担や加齢などによって首の骨が変形し、首、肩、腕、手などに痛みやしびれが出る状態のことをいいます。肩こりは首や肩が過剰に収縮している状態です。長時間の不良姿勢などで収縮しつづけると症状がひどくなり放置していると首の骨や軟骨が変形し頚椎症につながることがあります。たかが肩こりと侮らず早めの対処が必要です。

首に負担がかかる日常生活

頚椎症と診断された人の多くは頭が前に出たストレートネックや背中が丸くなっている人が多く、常に無駄な負担が首にかかっている状態になっています。この状態を何年も続けていくことで症状がひどくなっていきます。姿勢以外でも日常のストレスなどで肩に力が無意識に入ったり自律神経が乱れることで筋肉が緊張することが原因になったりもします。

背骨はS字カーブ

背骨は椎骨という骨が積み重なってできています。その中で首の骨は7個、胸は12個、腰は5個あります。椎骨の間には椎間板というクッションがあります。背骨は横から見るとS字カーブを描いています。首の骨は前弯、胸の骨は後湾、腰の骨は前弯しています。

このS字カーブは頭の重さや歩いた時の衝撃を和らげる働きをしています。このS字カーブが日常の不良姿勢や加齢による骨の変形などで失われると背骨への負担が増すことになります。それが頭の重さを支える首の骨で起これば、首の負担が増し状態の悪化につながっていきます。

背骨には身体を支えるだけではなく脊髄という神経を通すトンネルがあります。首の骨に負担をかけ続け頚椎症になると神経症状につながることがあります。

肩こりは入り口

コリは筋肉が収縮して硬くなったりこわばったりしている状態です。最初は重く感じたり硬さなどから始まり、ひどくなると痛みが出るようになります。それが一時的で、動かしたり休んだりして治っていくものは問題ありませんが、慢性化すると首の骨の変形につながっていくことがあります。慢性的な肩こりを抱えている人は悪化しないように注意する必要があります。

寝違えも関係

寝違えを起こすと寝方が悪かったと思われる人は多いと思います。時々なるだけなら寝方がその時悪かったと考えられますが、寝違えによくなる人は慢性的な肩こりを抱えている人がほとんどです。慢性的な肩こりの人は枕の高さや少し寝方が悪いだけでも寝違えを起こしやすく、肩こりよりも進行している可能性があります。

肩こりからつながる段階

肩こり

肩こりを感じると首の動きが悪くなっていきます。通常は身体を固定した状態で首だけで90度くらい横を向くことができますが、肩こりや首の骨に異常があったりすると回せなくなります。頚椎症の始まりの可能性があります。

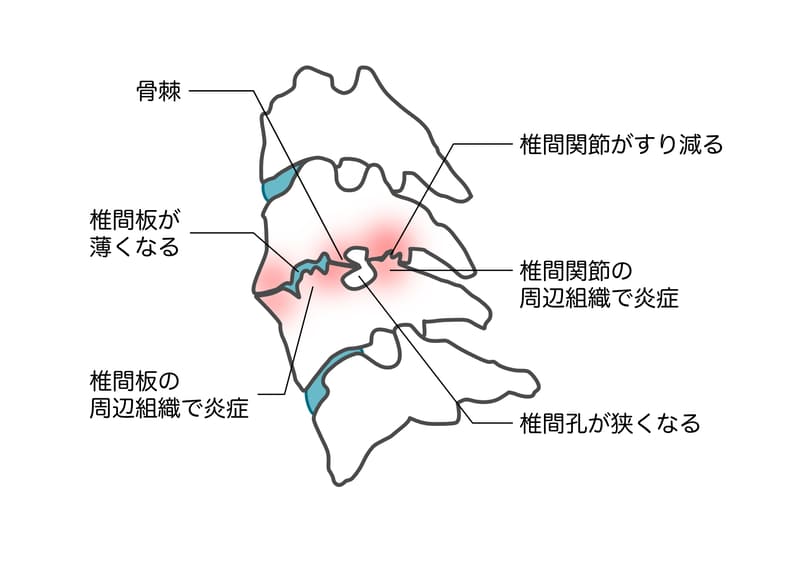

首、肩の痛み

肩こりの重さやだるさから肩に痛みを感じると次の段階に移行していきます。痛みは筋肉自体が痛い場合もありますが、首の関節や椎間板などに炎症が起きて痛みが出ることがあります。筋肉の緊張状態も増しこれが続くと首の骨同士を引き寄せ、押しつぶすような力が働きます。

この力が続くと首の関節に負担がかかり変形したり炎症が起きたりします。変形していても炎症が起きていなければ自覚症状がない場合もあります。しかし、長年負担が蓄積していくと、いずれ炎症が起き痛みにつながることがあります。

しびれ

首や肩の痛みから腕に痛みやしびれが出ると次の段階に移行していきます。痛みやしびれは左右どちらかに起こることが多く、手や指を含めた腕全体に起こります。起こり方としては肘から腕、肘から下、手や指など個人差があります。

また、皮膚の感覚がおかしくなったり、腕や手に力が入りにくくなったりすることもあります。首から手にかけて神経が出ていますので、首の変形によって神経が圧迫された状態になります。

さらに症状が進行すると手術が必要になることもありますので肩こりを感じたらそこから進行させないことが大切です。

ストレスと頚椎症

人間はストレスを感じると交感神経が働き、首の筋肉が緊張し首が動きにくくなってしまうことがあります。ストレスはつらいときだけではなく、楽しいことをしている時でも体に負担はかかってきます。ゲームが趣味の人は長時間熱中すると疲れてきます。

環境的なストレスもあり寒いときは前かがみ姿勢になり無意識のうちに肩に力が入り筋肉のこりにつながることがあります。

騒音や騒がしいところにいるストレスもあります。まぶしいところやスマホなどの画面の光のストレスもあります。様々な種類のストレスに対して管理していく必要があります。

体調の調整法

生活をしていく上で全くストレスを感じないというのは不可能です。誰でもストレスを抱えて生活していると思います。ストレスに負けないよう体調を整えることが必要です。

同じ姿勢を続けない

例えば、デスクワークの人であれば仕事中に適度にリラックスして休息する時間を作ることです。仕事中に30分に1回は一度立ち上がってストレッチをして緊張を解除することをしましょう。昼休みにはしっかり休み昼食を食べた後に15分ほどの仮眠をすると頭もすっきりして午後の仕事の効率が上がります。ヘッドレストがある椅子ならいいですが首が安定しない状態で寝ると痛めることがありますのでその場合は伏せて寝てもいいでしょう。

適度な運動

不調を抱えている人の多くは、運動不足による筋力低下も原因になっている人が多いものです。まずはウォーキングから始め運動する習慣を身につけ、筋トレなどを少しずつ行って抵抗力身につけましょう。筋トレは痛みが強い場合は悪化することがありますので注意が必要です。

また疲れているのに運動しようとすると、それがストレスになったりしますので疲れと相談しながら少しずつ行うことが大切です。

お風呂でリラックス

疲れた時はお風呂でリラックスするのがおすすめです。水中では浮力が働くので筋肉や関節も休ませることができます。リラックスすることで交感神経の働きが低下し、筋肉の緊張も緩みます。ぬるめのお湯で10分から20分くらいつかると心身のリラックス効果が得られます。熱いお湯は交感神経が働き逆に疲れてしまいます。

睡眠時間

睡眠時間も重要です。睡眠中は交感神経の働きが低下し、筋肉や神経を休める時間です。7時間くらいが理想ですが時間が短いと回復できずに次の日を迎え疲労が蓄積していく原因にもなります。

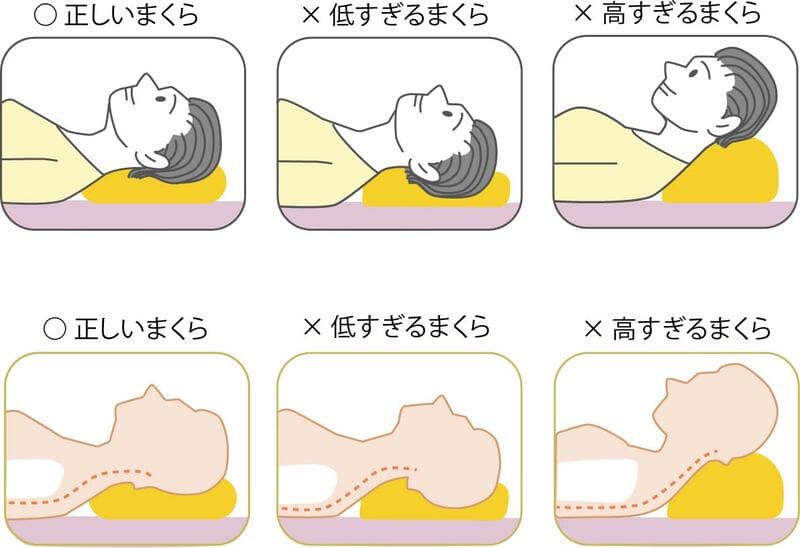

枕の選び方

首や肩に不調がある人は枕が原因になることもありますので枕選びも重要です。枕選びは非常に難しく個人差があるので寝てみないとわかりません。高い枕を買ったけど合わなかったという人も少なくありません。朝起きた時に痛みがない状態が正解になるのでいろいろ試す必要があります。

基本的な枕選びをお伝えします。

理想は立っている状態で首が楽な位置を保持できる状態で寝ることです。高すぎる枕であごが下がる状態や低すぎる枕であごが上がる枕は基本的に良くありません。

しかし、首を反らすと痛みが出る人は高めの枕、首を前に倒すと痛みが出る人は低めの枕が合う場合もあります。

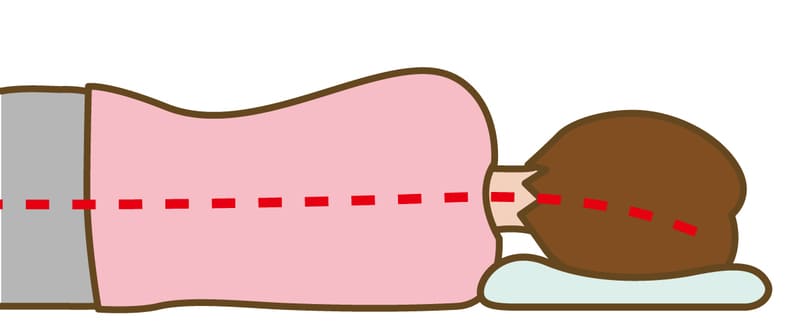

横向きで寝る人は首が真っすぐになる高さが向いています。枕が高すぎたり、低すぎたりすると首が横に曲がり、首の骨に負担がかかります。仰向けでも寝るし横向きでも寝る人は仰向けと横向きで枕の高さが合わない場合は枕が二個必要になります。

これら個人差がありますので一概には言えません。どれも合わなくバスタオルが一番良かったという人もいますので、枕選びの参考にしてください。

症状がつらいときの対処法

冷やしてもいいのか?

寝違えを繰り返す人は頚椎症の段階にある可能性があります。朝起きた時に首が痛くて回らない時などには、冷やすことで幹部の炎症が抑えられ楽になることがあります。その時は、アイスノンや氷嚢などで冷やしましょう。

冷感シップは冷たく感じるだけで冷やす効果はありません。急性の痛み以外では冷やさない方がいいでしょう。熱中症対策で首周りを冷やしたりするグッズなどやクーラー扇風機などで長時間冷やしすぎると筋肉が硬くなりコリが悪化することもありますので冷やしすぎには注意しましょう。

温めた方がいいのか?

急性症状の場合は温めると症状がひどくなることがありますが、慢性的な痛みであれば温めることは効果があります。慢性化している人は筋肉が硬くなって血行が悪くなっている状態です。その時は、温めることで、筋肉の緊張が緩み、血行が促進し症状の緩和が期待できます。

温感シップは温める効果はありませんのでホットパックやカイロなどがいいです。貼るタイプのカイロはピンポイントで長時間温めることができますのでおすすめです。

患部を自分でもんでもいいのか?

急性症状はもんではいけません。慢性症状でもんで楽に感じるのであれば適度な力であれば問題ありません。しかし、一時的なもので首に負担をかけない姿勢の方が大切です。

シップはいいのか?

シップは痛みを抑える薬効成分が貼ったところの皮膚から浸透し、貼っている時のその部分の炎症が抑えられ症状を緩和させるものです。しかし、一時的なものです。

首をボキッと鳴らしてもいいのか?

施術で首を鳴らす施術を行うところもありますが、強制的に首を回旋させることは首に負担がかかりますので当院では行っていません。鳴らすとすっきりして自分で首を回して意図的に鳴らすのが癖になっている人もいます。

習慣になって毎日行っていると炎症を起こし症状が悪化することがありますので、自然に動かして鳴ってしまうのは問題ありませんが癖にならないようにしてください。特に肩こりがひどい人ほど首を動かしただけで鳴りやすくなります。

朝起きた時に特につらいのは?

睡眠は基本的にリラックスすることにより日常の疲労を回復させ症状を軽くするものです。朝起きるとつらい場合は、寝方が悪かったり、枕があっていなかったり、歯ぎしりやくいしばりなどで力が入っていたりする可能性があります。歯ぎしりやくいしばりがある人は一度、歯科を受診した方がいいでしょう。

栄養は大切か?

人間の体の筋肉、骨、軟骨、靭帯などは日常の摂取した食事から作られています。特に小食の人やダイエットなどをしている人は注意が必要です。そういう人で痛みがある場合は、たんぱく質やビタミンやミネラルなどを積極的に摂取しないといけません。

特にたんぱく質は人間の組織のもとになりますし、カルシウムなどのミネラルが不足すると骨が弱くなり首の骨が変形しやすくなります。健康のためにはこれら以外の栄養も必要になるりますのでバランスのよい食事が大切です。

頭痛も関係するのか?

肩こりから頭痛になることもありますし、首の骨に異常があると神経が刺激され頭痛につながることがあります。整体で首の骨のバランスが良くなれば症状が和らぐことがあります。

眼精疲労は関係するのか?

肩こりと眼精疲労は交感神経がの働きが高くなると起こりやすく、併発することもあります。両方の症状がある人は目をなるべく休ませるようにし、力を抜いてリラックスする時間も必要になります。眼精疲労はスマホやパソコンの見過ぎだったり画面が明るすぎると起こることが多くあります。その調整ができると肩こりも良くなることがあります。

胃腸の調子は関係するのか?

首と胃腸は離れているので肩こりと関係しないと思われる人は多いと思いますが、ストレスで肩がこったり肩がこるストレスにより胃腸の調子に影響することがあります。また、猫背姿勢により肩こりや内臓が圧迫されることによる不調を引き起こすことがあります。猫背を改善することにより胃腸の調子が良くなった人もいます。

頚椎症の人がむちうちになったら?

むちうちは交通事故などで首に強い衝撃を受けてなるものです。頚椎症じゃない人でもむちうちになると、急性期には頭痛やめまいなどが出ることがあります。頚椎症の人がむちうちになると更に治りにくくなります。整体でバランスを整えることで改善する場合があります。

頚椎症に対する整体の効果

整体は首の骨から背骨、骨盤などを矯正手技により効果的に調整していくことで痛みやしびれなどの緩和をしていきます。背骨も腕や足の関節のように、大きく動かすことはできませんが、積み重なった背骨一つひとつ椎間関節と椎間板でつながっていて関節の働きをしています。頚椎症の人は背骨付近にある筋肉も硬くなって、関節の動きが悪くなっています。動きの悪い関節に整体で刺激を与えていくと、筋肉の緊張が緩和されるとともに、関節の動きも良くなり痛みなどの症状が緩和されることが期待できます。

筋肉の緊張が緩和されると、ストレートネックの人も正しい首の形に戻りやすくなります。また、整体によって変形してしまった首の骨は元に戻すことはできませんが、すでに頸椎症で変形が進んで神経が圧迫されて症状が出ている人でも骨同士が狭くなっている状態が緩和されるのでしびれなどにも効果が期待できます。

基本的にはしびれなどの症状はある程度の通院が必要になります。しかし、個人差はありますが1回でも楽になったという人も多いです。続けると姿勢も良い状態になり全身の健康につながります。

頚椎症以外でも胸郭出口症候群や肘部管症候群や手根管症候群など判別が難しい病気もありますので、まずは整形外科で診断を受ける事が大切です。