こんにちは、豊田まえやま接骨院の松下です!

今回紹介させて頂くのは、「交通事故数が多くなる11月、万が一事故にあってしまったら」です。

11月は、年末に向けて仕事や行事で忙しくなる月と言われております。忙しいと思うことで気持ちが先急ぎになってしまうので、車間距離が短くなったり、スピードを出し過ぎてしまう方が増加する傾向があります。

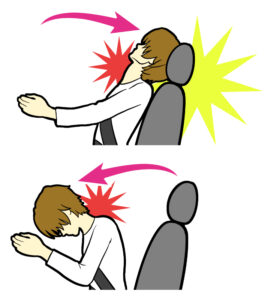

その結果、信号待ちでの後ろからの追突事故や交差点での追突事故によって負傷する方が増えてしまいます。

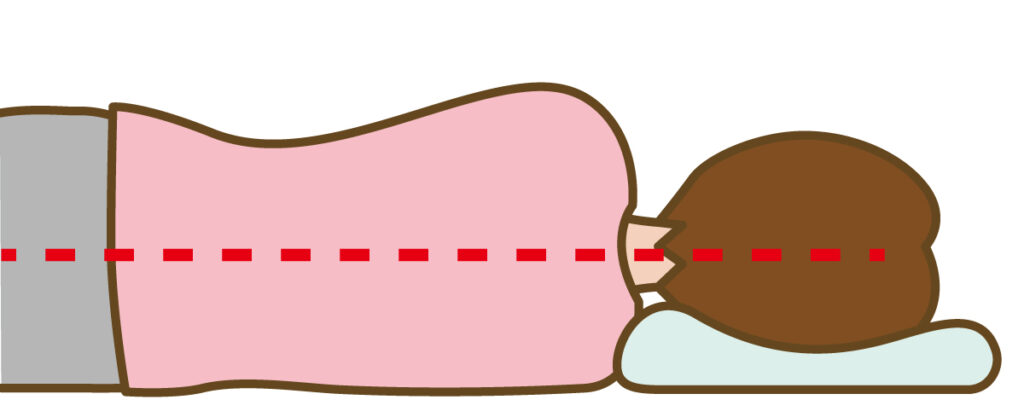

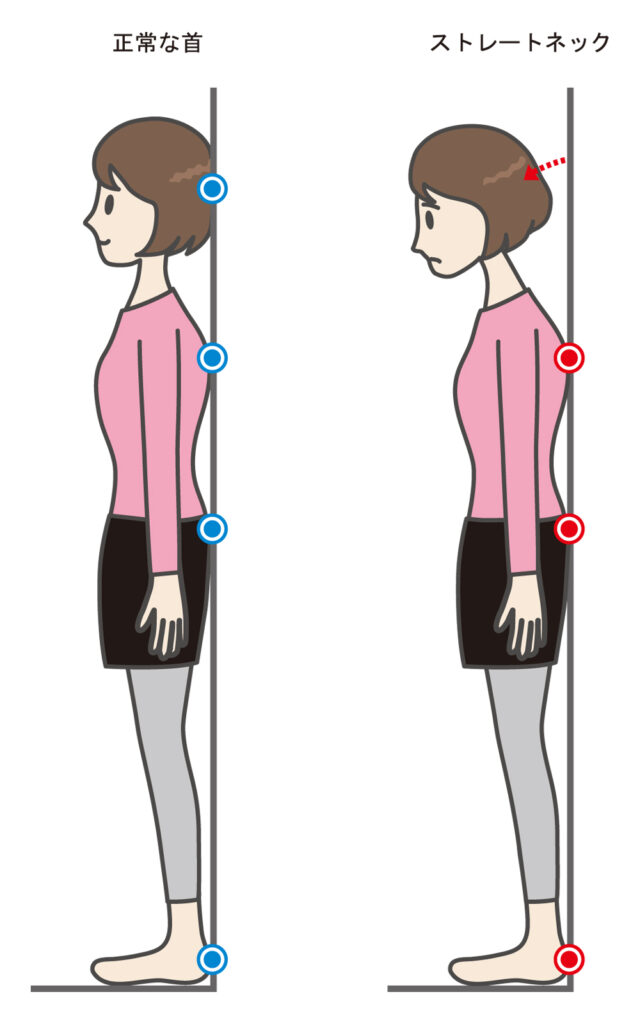

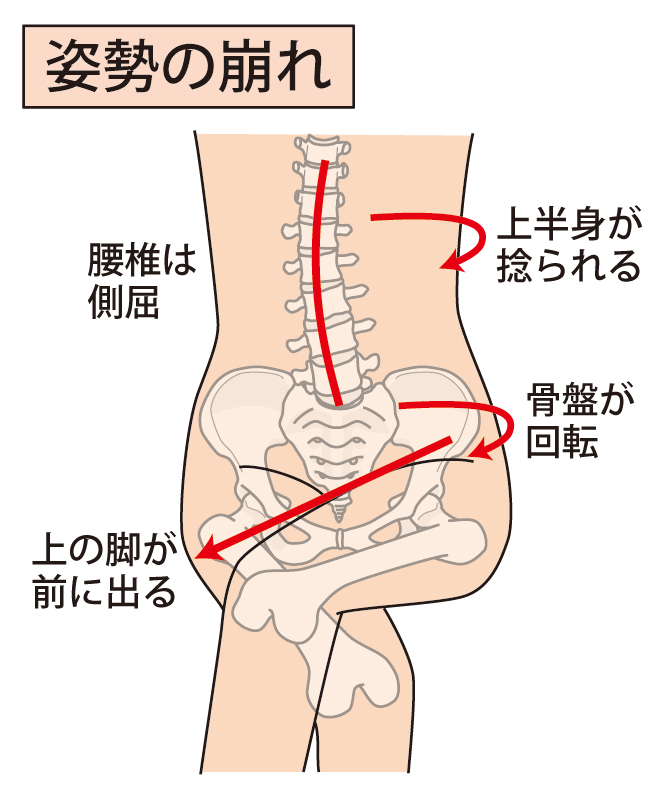

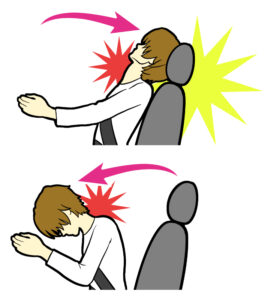

交通事故の負傷は、日常生活の中で起こる負傷(捻挫や打撲など)とは違い、頭の重さによって首や背中むちがうつようにしなってしまうため、神経と筋肉を同時に痛めてしまいます。(むちうち損傷)

痛みやシビレなどの症状は、個人差がありますが、翌日から数日後に出てくることがあります。症状がひどくなる前に早期に治療することをオススメします。では、万が一交通事故に遭ってしまった時の対応をお伝えします。

1、まずは警察に連絡します。

交通事故にあわれたら警察への事故証明の届け出が必要です。※事故証明がないと、自賠責保険も任意保険も受けられません。

相手方の氏名、住所、電話番号、任意保険の有無、相手方の保険会社の社名、保険会社の担当者名・連絡先を出来る限り詳しい情報を確認しておきましょう。

2、整形外科に受診する。

整形外科で、痛みのある場所や違和感がある所全て、医師に伝えてください。精密な検査と画像診断を受け、診断書を書いてもらい、警察に提出して下さい。その時点で人身事故扱いとなります。

交通事故直後は脳がパニック状態になり、アドレナリンが分泌されています。そうするとアドレナリンには痛覚を麻痺させる作用があるので、その時にはあまり痛みを感じていない場合もあります。数日経ってから痛みが出ることもありますので、痛みがなくても必ず整形外科にいってください。接骨院に通うことについて医師の許可をもいましょう。

特に交通事故の場合は、最初に「症状なし」とされてしまうと、その後に症状が出てきても、事故との因果関係を証明しにくくなるため、自己判断せずになるべく早く整形外科で診てもらって下さい。

整形外科での交通事故の治療に関して、痛み止めの注射や投薬がメインとなり、特別に交通事故の治療があるわけではありません。

3、豊田まえやま接骨院に通うと保険会社に伝えご来院ください。

治療は診断書にそって行いますのでの診断書のコピーをお持ちいただいてご来院下さい。 現在整形外科に通院の方でも、同じ日でなければ整形外科と併用して当院に通院できます。1ヶ月に1回以上、整形外科で診断してもらい、治療継続の必要性を判断してもらいましょう。

4、治療の必要性が無くなるまで、整形外科と接骨院を併用して通い続ける

接骨院だけに通院した場合、診断ができないため治療の必要性を診断したり、症状がいくらか残ってしまった場合に後遺障害認定をだす事ができません。患者さん自身の今後を考えた時に整形外科との併用通院が理想です。

※過失割合を決める時にトラブルが起こる場合があります。証拠として、事故に遭った自分の車を前後、左右の方向から写真で撮っておくこと、相手との話の内容をボイスレコーダーで録音しておくことをオススメします。

事故対応は、弁護士を通して行うこともできます。当院は弁護士と提携しておりますので、ご希望であれば紹介することもできます。