Blog記事一覧 > 来院された方の施術例 - 豊田まえやま接骨院 - Page 3の記事一覧

豊田まえやま接骨院です。

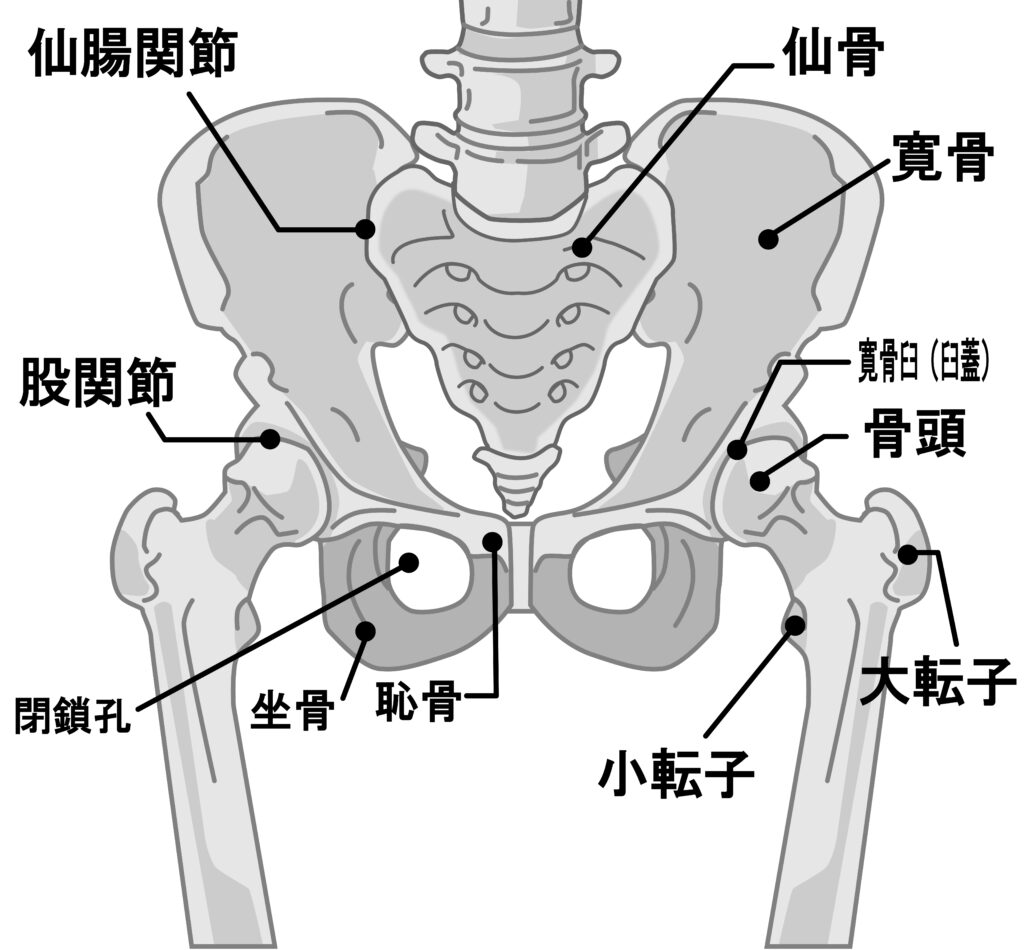

仙腸関節とは?

骨盤は、中心に仙骨その左右に腸骨(寛骨)が挟んで形成されています。仙骨と腸骨のつなぎ目に当たる部分のことを言います。

仙腸関節障害とは?

仙腸関節は上半身と下半身のつなぎ目として衝撃を吸収するため固い靭帯で覆われています。関節が微妙に動くことにより衝撃を吸収する役割をしています。仙腸関節の靭帯が緩んでしまったて動きすぎたり、逆に固まってしまって動かなくなったりすることを言います。

仙腸関節炎とは?

過剰な負担によって仙腸関節が炎症を起こして痛みを引き起こすことを言います。

原因とは?

1,外傷による損傷

ぶつけたりなど突然の衝撃により仙腸関節にダメージが加わって仙腸関節炎になります。

2,骨盤に左右非対称の力が加わる

いつも鞄を同じ方に持つ、足を組んで座る癖があるなどの左右非対称な癖がある方は骨盤の片側に不均一な負担がかかり仙腸関節に痛みが生じます。

3,妊娠出産

女性は、出産の時リラキシンの影響で仙腸関節の周りにある靭帯が緩み産道を拡げます。出産後も靭帯が緩んだままでの育児、体重増加などで、仙腸関節炎を引き起こすことがあります。

4,仙腸関節に繰り返し負担のかかる運動や仕事

コンタクトスポーツや重いものを持ち上げる仕事など

5,変形性関節症

軟骨がすり減ることが原因

など

症状とは?

仙腸関節部分の痛み。長く座っていられなかったり、動き出しや寝返りで痛みが出ることが多いです。ぎっくり腰の原因の一つともいわれています

豊田まえやま接骨院です。

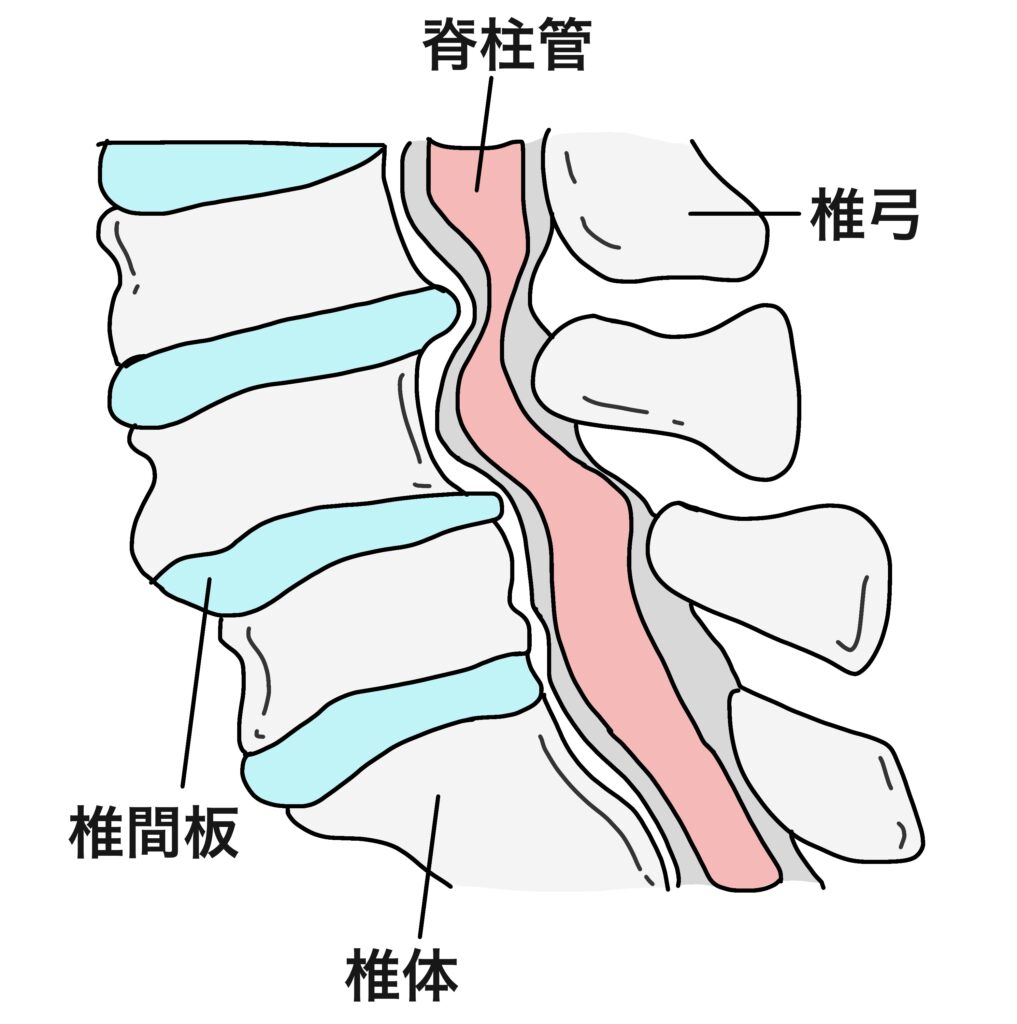

脊柱管狭窄症とは?

背骨の中にある脊髄神経が通る脊柱管というトンネルが狭くなることで、腰痛やお尻から足にかけての坐骨神経痛、痛みやしびれを引き起こすことです。

間欠性跛行とは?

脊柱菅狭窄症の特徴で、何もしていない状態では全く痛みやしびれは無いものの、歩いていると痛みやしびれが出現し、背中を丸めて休憩すると症状が軽減するというものです。進行すると立っているだけで痛みが出現するようになったり、排尿障害を引き起こします。

豊田まえやま接骨院です。

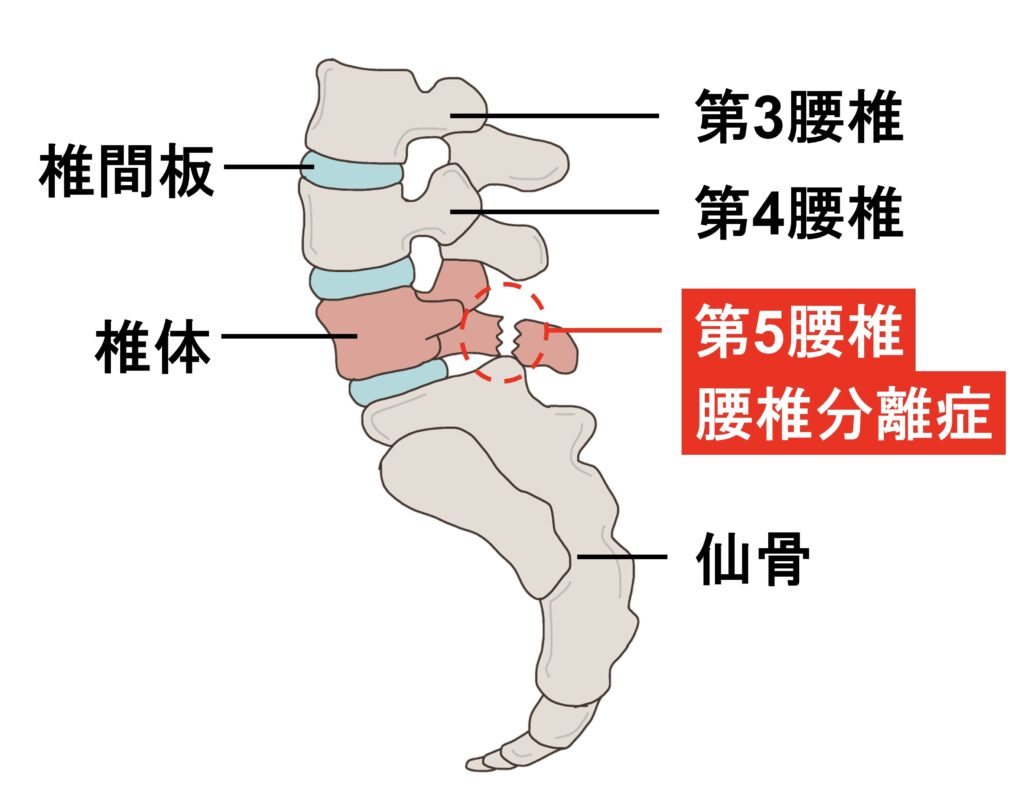

腰椎分離症とは?

多くは体が柔らかい成長期の頃に、ジャンプや腰の回旋を繰り返し毎日のように行うことで腰椎の後方部分に亀裂が入って疲労骨折を起こしている状態です。一般の人では5%程度に分離症の人がいると言われていますが、スポーツ選手では30~40%の人が分離症になっていると言われています。分離症が原因となってその後徐々に分離すべり症に進行していくことがあります。

症状とは?

腰を反らしたときにの痛みを感じ、ほとんどがスポーツ中やスポーツ直後に腰痛を自覚します。普通の腰痛だと思い、痛いままそのまま長期間放置していると骨が完全に骨折してしまい、偽関節という別々の骨になってしまいます。その時に腰痛や下肢に痛みやしびれが生じます。若い頃の腰痛を放置した方で、年をとってからレントゲンを取った時に診断された方もいらっしゃいます。

分離症は治る?

早期に発見し疲労骨折の段階であれば治る確率が高いと言われていますが、長期間放置し偽関節になっていまうと骨がくっつかないと言われています。骨折ですので成長期に腰痛を感じたら一度整形外科で診断を受けたほうがいいです。

当院では?

分離症があることが元々わかってる方や、大人になって分離症が見つかったりした方には分離した部分に負担をかけない姿勢、体のバランスに整えていきます。また体幹の筋力をつけて筋肉のコルセットでサポートしていくことが大切です。

豊田まえやま接骨院です。

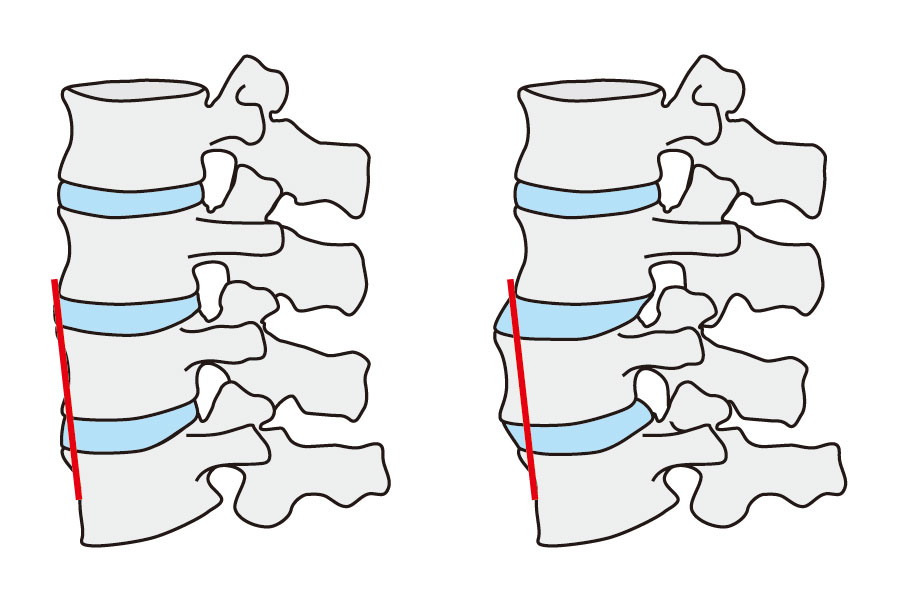

腰椎すべり症とは?

腰の骨は、バランス良く積み木のように積みかさなって背骨を形成しています。

腰椎すべり症は、何らかの原因によってこの積み木のバランスが崩れ、上下の椎骨がずれてしまっている状態をいいます。

腰椎すべり症は大きく分けて、2つに分類することができます。

腰椎分離すべり症とは?

成長期の骨がまだやわらかい時期に、激しいスポーツ活動や繰り返しの動作を行うことで、腰椎に負担がかかり、疲労骨折を起こしてしまうことを腰椎分離症といいます。この状態を放置することによって、不安定になっている腰椎のバランスが崩れ、すべり症になってしまうことを腰椎分離すべり症といいます。

腰椎変性すべり症とは?

長年の腰椎にかかる負担や加齢などによって徐々に腰椎を支えている椎間板や靭帯が変性を起こしていきます。腰椎の安定性が失われることによって、積み木のバランスが崩れてしまうものを腰椎変性すべり症といいます。骨などが弱くなりやすい高齢の女性に多く見られます。

すべり症になるとどうなる?

積み木上に重なった背骨の中には、脊柱管と呼ばれる脊髄を保護するトンネルがあります。椎骨のバランスが崩れると、トンネル内が狭くなってしまうことで、坐骨神経痛が現れることがあります。

当院では?

椎骨のバランスが崩れるのは長年の腰椎に負担がかかる姿勢、身体のバランス、が影響します。また筋力が低下することによる負担もあります。負担のかからない姿勢、身体のバランス、筋力で支えるということが大切になります。

豊田まえやま接骨院です。

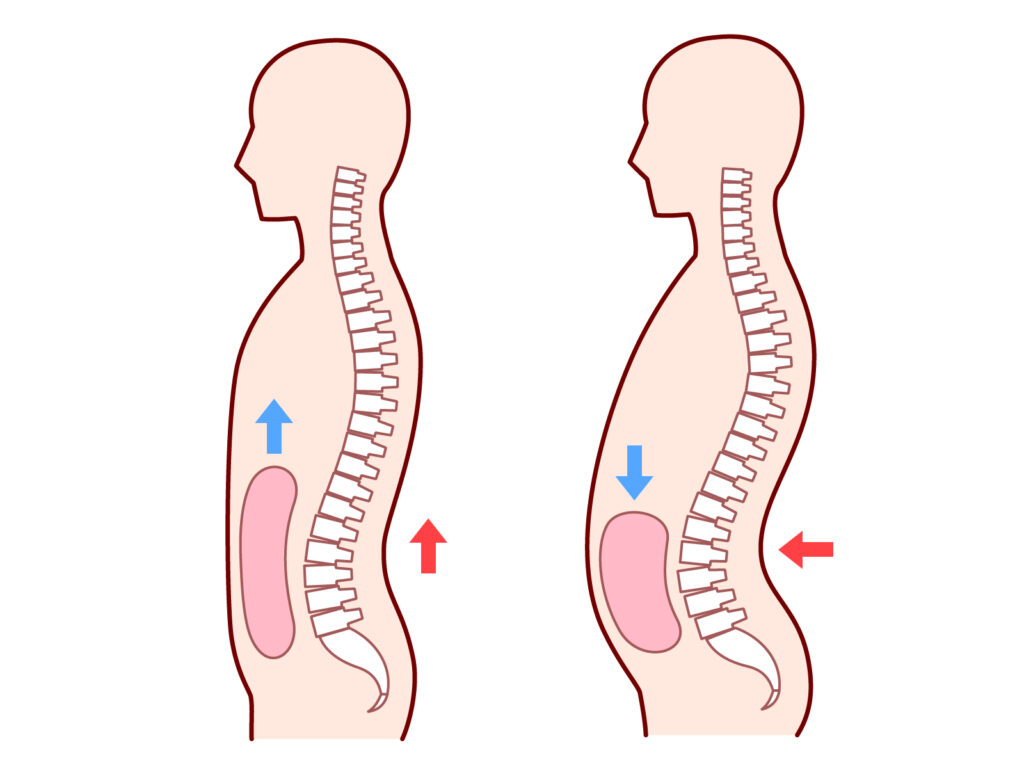

反り腰とは?

腰が通常よりも反る状態のことです。骨盤が前傾(前に傾きすぎてしまう)するとその上にある腰の骨が通常よりも反った状態になります。腰が反ると、自然と下っ腹の筋肉がゆるみ、背骨のS字カーブがきつくなります。反り腰は胸を張り良い姿勢をしているような見た目となりますが、良い姿勢ではありません。そして、骨盤は上半身を支える役割もあるため、長期間反り腰の状態でいると内臓の位置も下にズレてしまいます。

反り腰の原因とは?

1,お腹の筋力低下

姿勢を保つためのお腹の筋力が弱いと良い姿勢を保てずに反り腰になりやすくなります。お腹の筋力が低下すると、腹筋と背筋の筋バランスが崩れて背筋ばかり使うようになります。背筋ばかり使うと、腰を反らす力が優先されることで反り腰になります。

2,体重増加

急激な体重増加によっても反り腰になります。体重が増えると一番お肉が付きやすいのはお腹ですお腹が重くなると重心が前にズレて身体が前に倒れないように腰を反らせた姿勢になってしまいます。

3,ヒールの高い靴

足のつま先に体重がかかり、重心が前に移動します。前に倒れた身体をおこすために背筋が働きます。

反り腰の影響とは?

内臓が下垂し便秘、腸機能、免疫力の低下、生理痛が重くなる、尿もれ、ぽっこりお腹、背筋の使い過ぎで腰痛、S字カーブがきつくなるので背骨に負担がかかりヘルニアや狭窄症になりやすくなります。

反り腰を改善させるには?

反り腰は自然に治るものではありません。反り腰の原因である、筋力低下、体重増加、ヒールの高い靴、の原因がある方はまずこの原因を改善しないといけません。反り腰の癖が付いてしまうと良い姿勢をしたくてもできなくなるため、姿勢の改善も大切です。姿勢の改善と原因の改善が必要です。

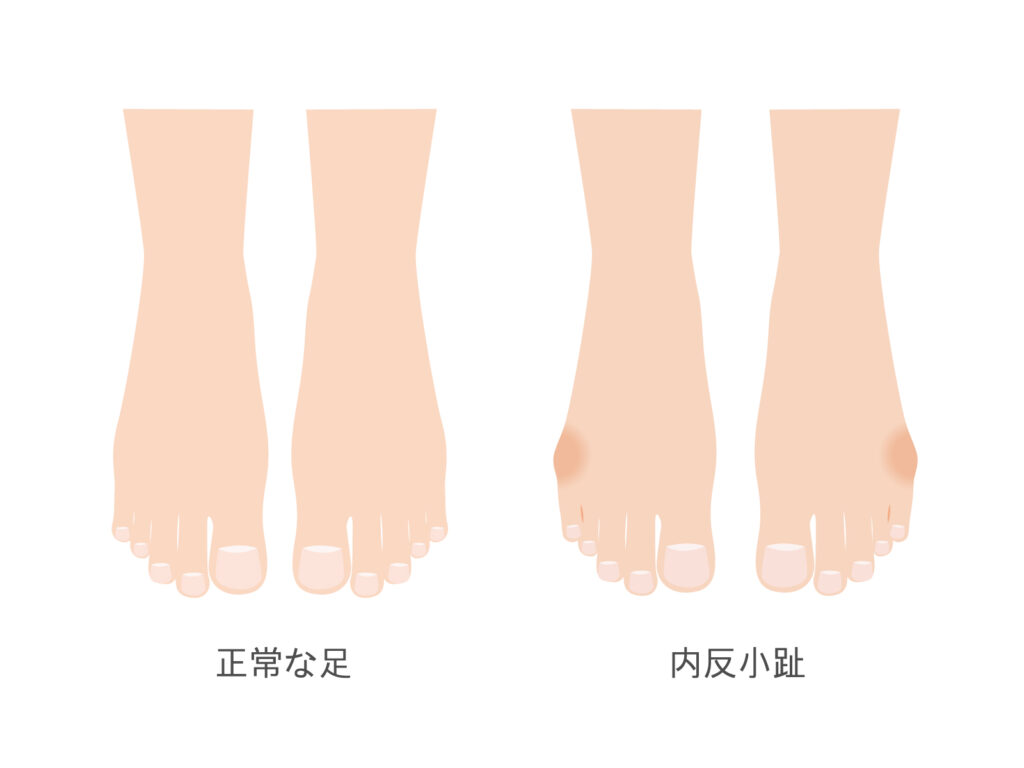

【接骨院 足の痛み】

内反小趾とは?

足の小指が内側に曲がることです。足の小指が15度以上傾いていると内反小趾になります。内反小趾は女性だけでなく、男性にも多く見られます。外反母趾のように痛みが出ることは少ないのであまり気になる方はいないのですが、ほとんどの方は、自分が内反小趾であると気づいていません。

内反小趾の影響とは?

・体を支える足の接地面積も少なくなってしまい、姿勢が崩れる。

・歩く時にO脚、がに股になりやすくなる。

・膝に負担がかかりやすくなる。

・小指の付け根に痛み。

・骨盤の歪みにつながる。

・足の冷え。

・爪が生えてこない。

・小指をよくぶつける。

・つまづきやすい。

原因とは?

姿勢や歩き方により足の横アーチが低下しすることで負担がかかり変形します。また小指は小さくて弱いので、男性でも靴の圧迫や、ストッキング、靴下などの圧迫でも内側に簡単に曲がってしまいます。親指と小指の大きさの違いをみるとわかりますが痛みがあることが少なく、いつの間にか内反小趾になっていることが多いです。適切な靴、五本指ソックスの着用も必要です。

【接骨院 足の痛み】

巻き指(カーリートゥー)とは?

巻き指は足指の腹が内側を向いて少し曲がっている状態で、簡単にいうと足指がねじれて丸まった状態です。多いのが薬指と小指で両足にみられます。

寝指とは?

小指が横向きに変形することです。捻れは少なく、爪が外に向いて指が横に寝ていることから寝指と言われています。

屈み指(ハンマートゥー)とは?

屈み指とは、力を入れていなくても足指がグッと力んで曲がった状態を言います。足を真上から見た時に、爪が先の方まで見えていなければ屈み指であると言えます。人差し指から小指に多いです。

【接骨院 足の痛み】

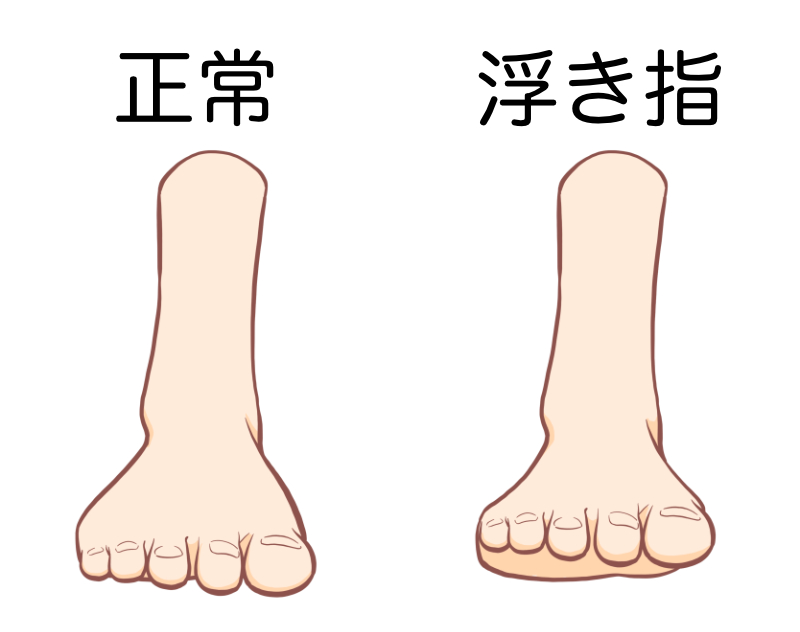

浮き指とは?

正常な足は、土踏まずを除いた足裏が全て地面についている状態ですが、力を抜いて立ったときに足の指が地面についていない状態のことです。踵、足指の付け根、足指、の3点がきちんと地面につき、足指で踏ん張る力を使ってこそ、正常なバランスが保たれます。

原因とは?

・足の指の機能・筋力が低下

・歩いたり走ったりする機会が減り運動不足

・一日中靴などの履物を履いて生活しており足指に力を入れることがない

・大きめのサイズの靴で足が靴の中で滑って指が靴の席でぶつかる

・幅広で足が靴底にべったり着くものや、サンダルなど履いている時に脱げないように指が反る

・パンプス、ヒールというような脱げやすい靴をはくことで指を丸めたり反らしたりしている

浮き指を放置していると?

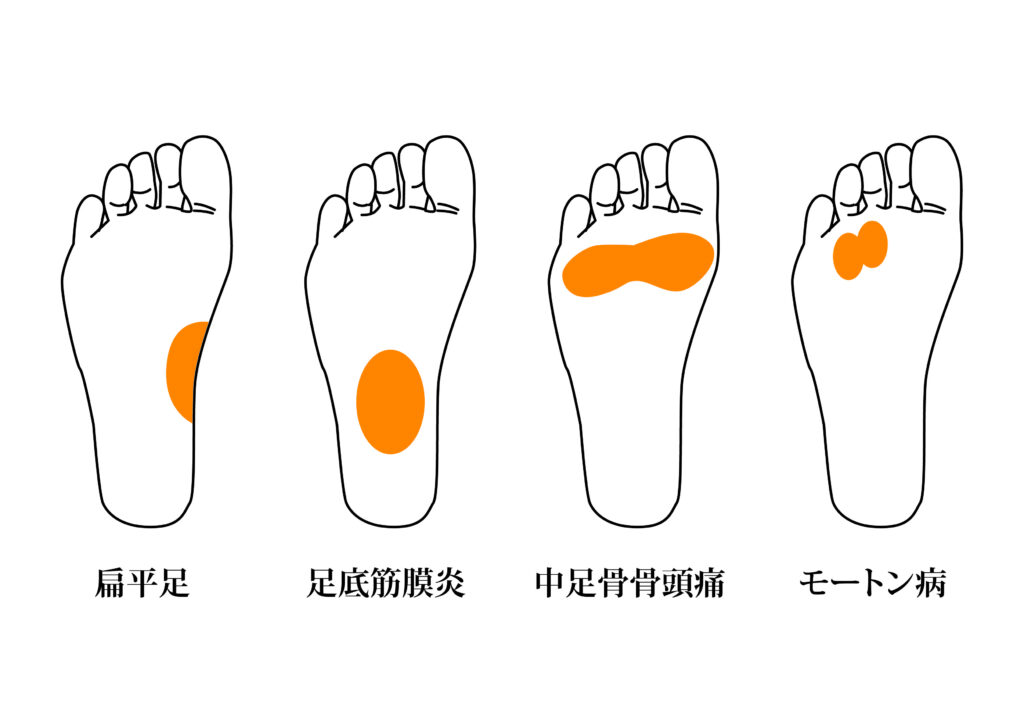

・踵と足指の付け根の2点しか地面に着いていないので、歩く時に足指が使われなくなり、足裏の筋力が低下し開張足、扁平足に繋がります。

・地面に接する足裏の面積が小さくなり、姿勢が不安定になる。

・足部が不安定な状態だと無駄な力を使い、コリや体の疲労も抜けにくくなります。

・足指の付け根や足指が靴に集中的に接する、足指や足裏にタコができる

・足指の付け根に負担がかかり、外反母趾、中足骨骨頭痛、モートン病を併発することもあります。

【接骨院 足の痛み】

このようなことでお悩みではありませんか?

- 歩いていると足の指の付け根に痛みが出る。

- 朝起きた時一歩目が痛い

- 足の親指の付け根がじっとしていてもジンジンする

- 足の指の付け根にタコがある

- ヒールが履けない

それは中足骨骨頭痛かもしれません。

中足骨骨頭痛とは?

足のアーチが崩れて負担がかかって足指の付け根にタコや痺れ、痛みなどがでることをいいます。モートン病との鑑別が必要です。

原因とは?

浮きゆび状態で横アーチが低下し、足の指の付け根部分である中足骨骨頭部の負担が強くなることで起こります。また、外反母趾の方は、親指での踏み返し動作がしっかりできず、親指よりも人差し指にかかる負荷が大きいために痛みが出ます。通常は親指で全体重がかかりながら踏み返しを行っていますが、親指が変形すると、隣の人差し指に負担がかかり人差し指の付け根に痛みが出ることが多いです。

症状とは?

足指の付け根に、痛み、タコやウオノメを併発していることが多いです。

【接骨院 足の痛み】

このようなことでお悩みではありませんか?

- 朝起きた時一歩目が痛い

- 靴を履くだけで足が痛む

- 体重がかかると足が痛い

- 足の指がしびれる

- つま先立ちをすると痛い

それはモートン病かもしれません。

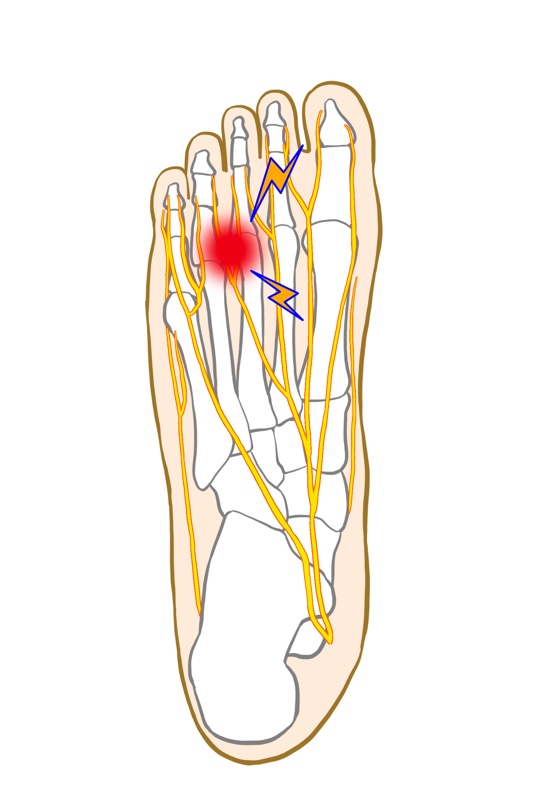

モートン病とは?

足の指ににかけて向かう神経が、慢性的に圧迫されて第三趾と第四趾の間で起こる神経障害をモートン病といいます。この状態が長期化すると、指と指の間を通っている神経がこぶ状に腫れてしまうモートン神経腫ができることがあります。

原因とは?

先の狭い靴やハイヒール、合わないサイズの靴、バレエなどつま先立ち、ランニング、中腰での作業、足部のアーチの崩れ、外反母趾など

症状とは?

主に足の中指と薬指の間に、ピリピリとした痛みや、熱感、しびれなど、個人差があり、痛みが足の指や足の甲にでることがあります。