Blog記事一覧 > 来院された方の施術例 - 豊田まえやま接骨院 - Page 5の記事一覧

こんにちは豊田まえやま接骨院の石田です。

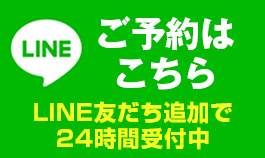

変形性膝関節症とは?

長年膝の関節に負担がかかり太ももの骨(大腿骨)とスネの骨(脛骨)がぶつかり軟骨がすり減ることで骨の形が変形することをいいます。軟骨のすり減りや摩擦で炎症を起こし膝に強い痛みが出る事が特徴です。

症状は?

ひどくなると膝に水が溜まって腫れてきて膝が曲がらない、立ち上がるときに痛みが出たり、階段を降りるときに痛みが強くなります。また安静にしていても痛みが取れず、歩行困難になることもあります。

原因は?

基本的には長年膝に負担のかかる姿勢、身体の使い方、身体のバランスが原因ですが、それ以外に

①加齢

②体重の増加

③O脚

④骨が弱くなる

⑤下半身の筋力低下

などがあります。

当院では?

膝の骨の変形は手術でしか治すことはできませんが、痛みや曲げられないなどの症状の緩和と悪化予防(進行を抑える)をすることができます。膝が変形する原因は膝に負担がかかっている毎日の積み重ねでなっています。手術で変形を治したとしても膝に負担がかかっているとまた痛くなります。

施術は?

痛みや腫れがあるときは超音波、MCR の電気施術で痛みを緩和します。

膝に負担のかかる身体のバランスを全身矯正で整えていきます。

変形性膝関節症の方の多くは痛い→動けない→体重が増える、筋力が落ちる、という悪循環に陥っている方が多いです。体重増加、筋力低下も膝に負担がかかる大きな原因ですので、体重を減らし、筋力もつけていかないといけません。その場合は寝てるだけで体幹を鍛えるEMSトレーニング、膝に負担をかけずに下半身の筋力をつける速圧トレーニングをおすすめしています。

【接骨院 肘の痛み】

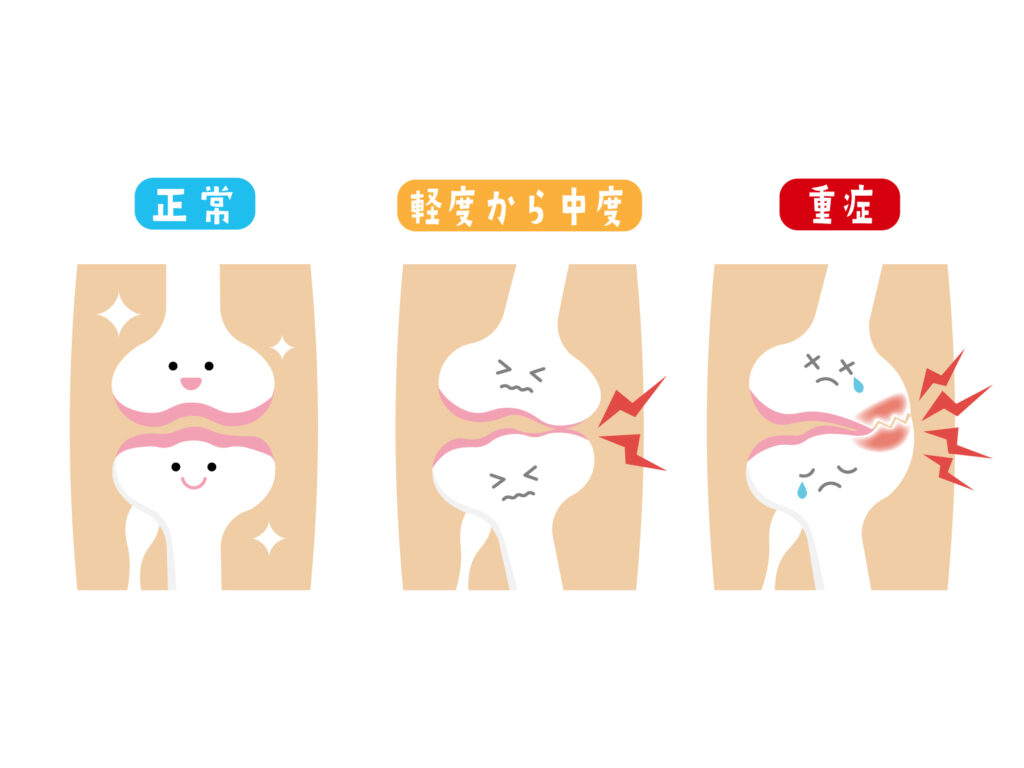

テニス肘とは?

手首を伸ばすはたらきをする筋肉を繰り返し使い続けることで肘の外側に炎症が起き、肘の外側に痛みが出る事を言います。テニスをする方がよくなるのでそのような名前がついていますが、テニスをしてなくても肘の外側に痛みが出るとテニス肘と病院で診断されます。上腕骨外側上顆炎といいます。

発症原因は?

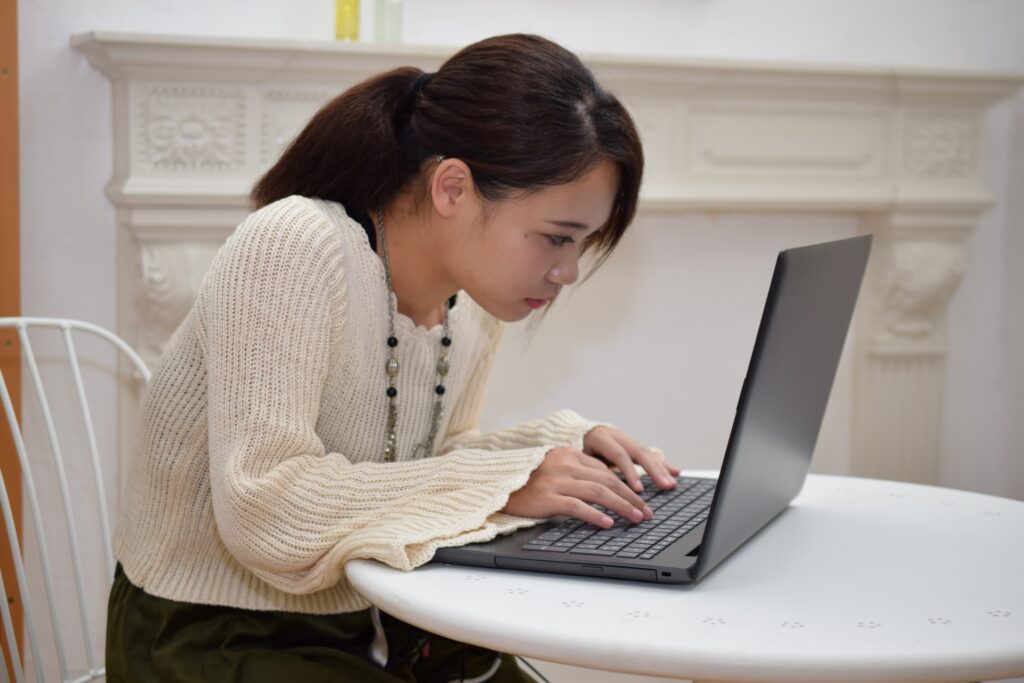

手首、肘の使いすぎです。好発年齢は30歳代後半〜50歳代で、発症すると痛みの影響から日常生活の動作に影響が出ることがあります。テニス選手に多く発症しますが、テニスが原因の場合、ボールを打つ際にバックハンドで打つと肘の外に負担がかかり、「上腕骨外側上顆炎」。フォアハンドで打つと肘の内側に負担がかかり、「上腕骨内側上顆炎」になりどちらを多く使うかによって負傷する部位が異なります。ちなみに「上腕骨内側上顆炎」は野球肘、ゴルフ肘と言われたりします。実際にはテニスをしていなくても家事や飲食店でフライパンを良く使う方がなることもあります。最近では、パソコンのキーボードの打ちすぎやマウス持ちすぎ、スマホのいじりすぎで、手首を酷使するようになったため、誰もがなる可能性があります。

症状は?

物ををつかんで持ち上げる、ペットボトルの蓋を開ける、タオルや雑巾を絞るといった動作に伴って肘の外側から前腕に痛みが出ることが特徴です。その一方で、安静にしているとき(肘や手首を使わないとき)には痛みが出ないことが多いです。しかし炎症が酷くなると、何もしていない状態でも痛みが出ることもあります。

施術は?

炎症を起こしている部分に超音波、MCR で炎症を抑えていきます。それから、硬くなった前腕の筋肉を緩めていきます。

予防策は?

基本的には使いすぎですので安静にすることが大切ですが、仕事でどうしても使わないといけない方は、サポーターやテーピング、デスクワークの方は、キーボードの高さを変えたり、マウスを小さくしたりなども必要です。また、テニス肘は治ったと思っても再発することが多いため、その後も予防策を行うことが大切です。

こんにちは豊田まえやま接骨院の石田です。

頚椎椎間板ヘルニアとは?

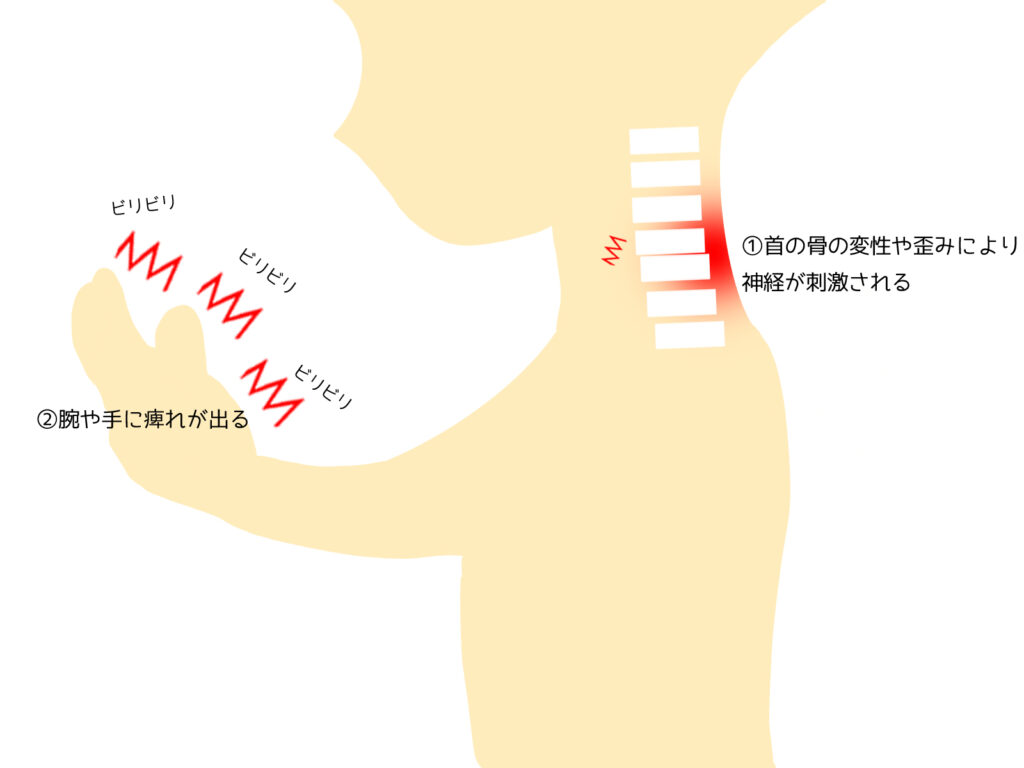

首の骨(頸椎)は7つあり、その間をつなぐクッションの役割をする椎間板が外に飛び出してしまった状態を言います。そのため、飛び出したヘルニアが首の神経を圧迫する事によって、さまざまな症状が出てきます。放っておくと徐々に症状がひどくなっていき、肩、腕、手に、激しい痛みやしびれを引き起こすことがあります。すると、それが筋力の低下につながってしまい、日常生活に大きな支障をきたす恐れがあります。

整形外科では?

痛みが強い場合は、痛みをブロックする注射などを使用したりします。しかし痛み止めは痛みの感覚が麻痺しているだけでヘルニアが治るわけではありません。痛み止めを長期に服用することになり、効かなくなると、もっと強い薬にしたりして副作用が出ることもあります。

頚椎椎間板ヘルニアになる原因は?

首の椎間板に負担がかかる生活習慣です。日頃どのような姿勢でいるのか、どのような身体の使い方をしているのか、どのような癖があるのか、などの日々の積み重ねによって椎間板が飛び出してしまいます。加齢も関係ありますが根本的には生活習慣から改善していかないといけません。

頸椎椎間板ヘルニアを改善するには?

首に負担がかかりにくい生活習慣をして良い姿勢を保つことがまず大事です。痛みがひどい場合は手術も考えられますが、必ずしも改善する人ばかりではなく、いったんなってしまうと長く付き合わなければならない症状です。

当院では?

長年の生活習慣で悪い癖のついた身体のバランスを整えていきます。しかし、身体のバランスはとても繊細で1度正しいバランスに戻したとしても長年の生活習慣や癖によってすぐに崩れてしまいます。首に負担がかかりにくい身体に矯正をして、さらに生活習慣を見直すことで、無理なくいい習慣を身につけて痛みや症状を改善していきます。頚椎椎間板ヘルニアでお悩みの方はご相談ください。

こんにちは豊田まえやま接骨院の石田です。

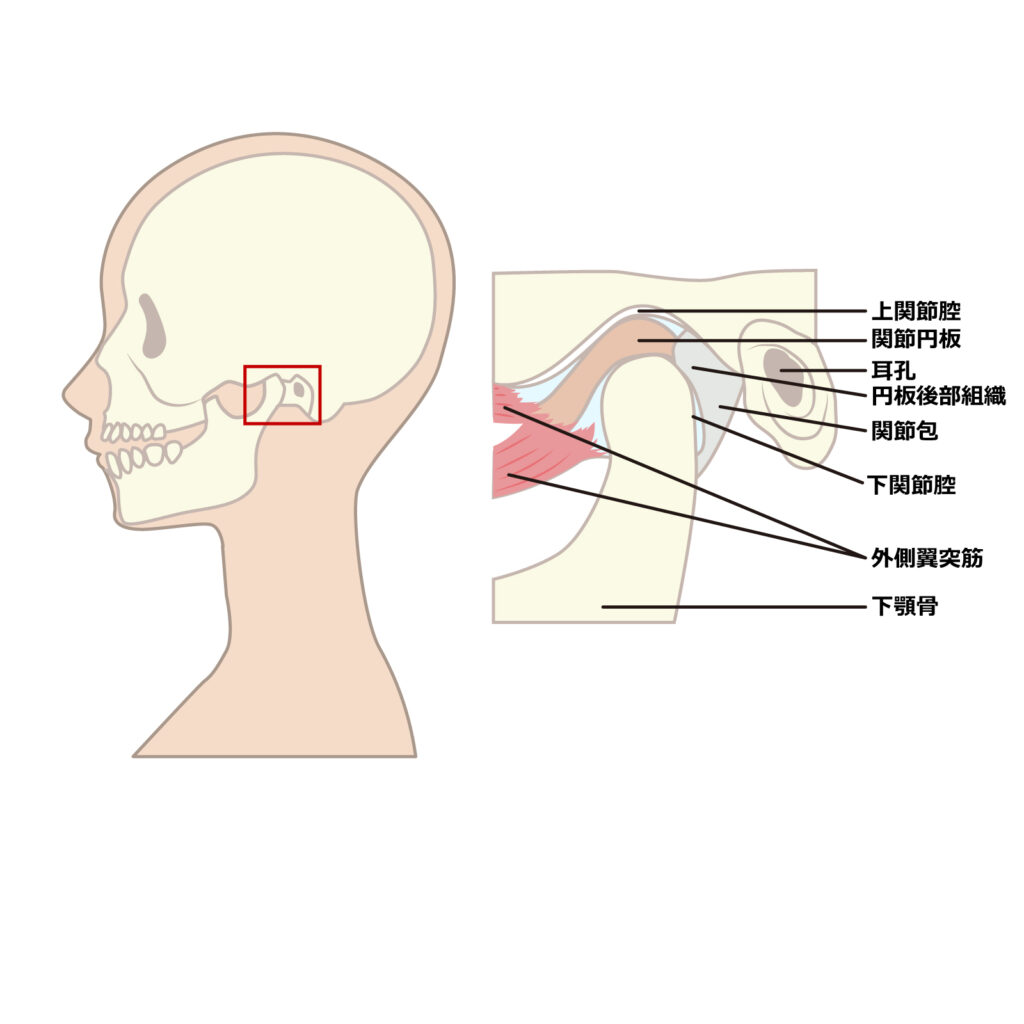

顎関節症(がくかんせつしょう)とは?

顎の関節や、顎の筋肉の痛み、顎関節の異常な音、口が開かない、動きが悪いなどの疾患の総称です。また、関連した症状として、顎に近い耳周りの違和感・痛み、頭痛なども挙げられます。20代〜30代の女性に多く見られます。

顎の痛みが出現した場合は?

まず歯科、口腔外科などに行かれるのではないでしょうか?顎関節症の原因が歯のかみ合わせの場合は、歯を矯正したり、削ったり、マウスピース、などで歯科に行かれないと改善しません。また顎関節に骨と骨のすき間を埋める軟骨でできたクッションがあります。これを関節円板といいます。この関節円板が変形したり、擦り減った場合に、痛みやクリック音が出ます。酷い場合は外科手術になる場合もあります。歯科や外科などに行かれて、良くならない場合は一度ご相談ください。

当院では?

顎関節は頭蓋骨、首の骨、背骨、骨盤の歪みから顎の筋肉の疲労・緊張の影響を受ける事があります。すなわち全身のバランスの乱れが影響する場合があります。スマホなどの習慣化によるストレートネックや不良姿勢を引き起こしやすい環境にあり、姿勢が悪いと体が歪んできますが、体が歪むと顎も歪みます。顎関節は頭にありますが、頭は首の骨に支えられているので、首の骨が歪めば顎にも影響します。顎の歪みだけでなく、全身の骨格の歪みを検査して全身を整えていきます。

こんにちは豊田まえやま接骨院の石田です。12月は29日午前まで営業しています。年明けは1月4日からです。

長引く不調は姿勢から!

不調が長引く原因は日常の姿勢、身体の使い方、何気ないクセや筋肉の使いすぎなどから始まります。ソファーに浅く座ってもたれると骨盤が丸まります。毎日猫背でデスクワークをしていれば姿勢は前屈みになります。立ち仕事で1日何時間も同じ姿勢でいれば、クセのある方向に体は傾いてきます。悪い姿勢を長期間続けていると気がついたときには身体への影響が大きくなってしまうのです。

姿勢が悪いと何が起こる?

①姿勢が悪いと一部の筋肉に負荷が集中し、逆に使われない筋肉は弱くなる。

②クセのある方向に体が傾くと骨盤や内臓の位置がズレて身体に大きな負担がかかり、内臓が正常に働かなくなる。

③猫背になると呼吸が浅くなり、酸素が全体に行き届かないため身体の老廃物が蓄積していき血流が悪くなる。

④悪い姿勢によって血流が悪くなることで、脳へ酸素が十分に行き届かなくなり、脳の活動低下につながり、日頃から疲れやすいと感じるようになり、自律神経が乱れる。

結果、筋肉の硬さ、筋力のアンバランス、骨格の歪み、内臓のズレ、血行不良、自律神経の乱れ、という事が起こり全身のバランスが歪みます。

長引く不調を改善するためには?

生活習慣や環境は人それぞれですので、姿勢が悪くて起こる影響も人によって違います。中には姿勢が悪くても不調がない人もいます。当院では身体を総合的に見て検査でそれぞれの影響を導き出し全身のバランスを整えていきます。

全身のバランスが歪むと良い姿勢をしたくてもできなくなったり、何が真っ直ぐなのかわからなくなり、この状態で生活していると無意識のうちに無駄な負担がかかりあらゆる不調がでます。ですから全身のバランスを整えていくことで痛みを出している患部の負担を軽減させることができ、姿勢も改善し根本的な痛みの原因が解消できるのです。

こんにちは。豊田まえやま接骨院の石田です。

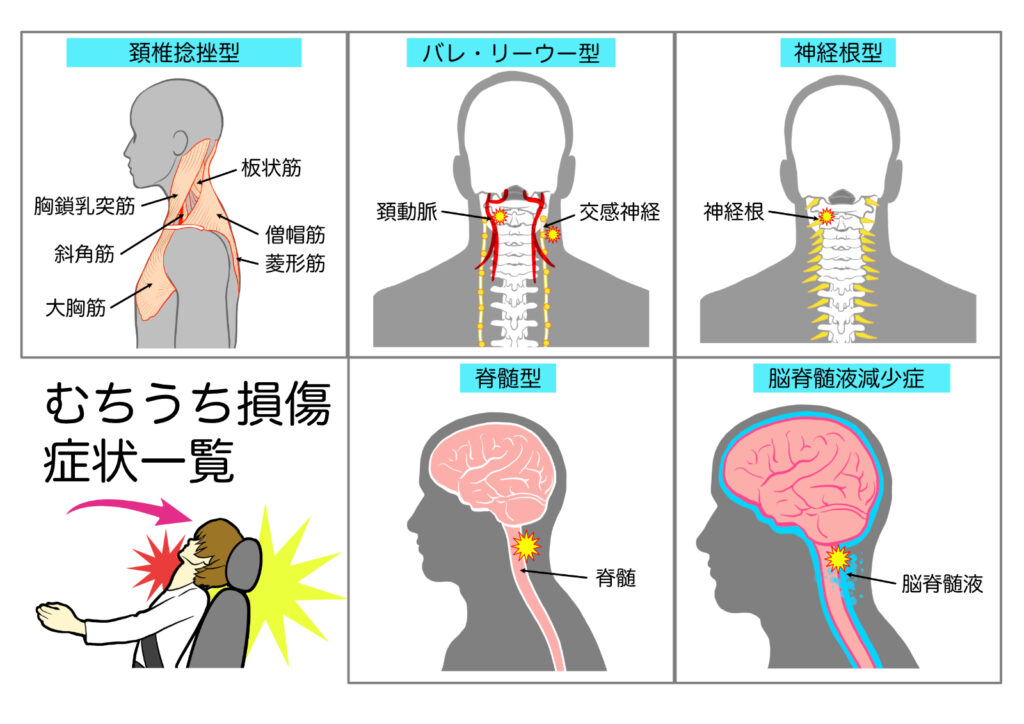

皆さんむちうちはご存知でしょうか?むちうちは首がむちのようにしなるからむちうちと呼ばれています。正式には「頚椎捻挫」や「外傷性頚部症候群」と呼ばれ、衝撃により頭が揺さぶられることで首に負担がかかり痛みや不調が出る状態の事です。交通事故でなることが多く、コンタクトスポーツ、中にはジェットコースターなんかでもなる方もいらっしゃいます。

交通事故で多いのがむちうちですが、症状は、首の痛み、首が動かしにくい、しびれ、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、などさまざまです。症状は特に交通事故の場合興奮状態にあるためその時は良くても2,3日後に遅れて出てくることがあり、症状の多くは2~3か月以内に徐々に良くなる方が多いですが、後遺症になる方もいらっしゃいます。例え症状が軽くても後で酷くなったり長引くこともありますので病院での検査が必要です。

むちうち損傷の種類

むちうち損傷の種類

①頚椎捻挫型 7割を占め、首の捻挫で首の痛み、首の運動制限、頭痛など

②バレ・リーウー型 自律神経の損傷で頭痛、めまい、吐き気、耳鳴りなど

③神経根型 神経の根本の損傷で首の痛み、腕の痛み、しびれ、脱力など

④脊髄型 脊髄や神経の損傷で腕の痛み、しびれなど

⑤脳脊髄液減少症 髄液が漏れている状態で頭痛、耳鳴り、めまい、倦怠感など

首には筋肉靱帯、骨、血管、神経などがあり、頭痛やめまい、神経を傷めた場合などは腕や手に痛みやしびれが出ることがあります。しびれについても、時間の経過とともに症状は落ち着いてくることが多いですが、脱力感、腕や手に力が入らない、触っている感覚がわかりづらいといった症状がでることもあります。

病院で検査を受けられた方は当院でも交通事故の施術を行うことができます。自賠責保険で施術代は0円です。発症して日が浅いうちは、組織が傷ついたり炎症が起こっている可能性も高いため、無理に首を動かさないようにし、首の動かしづらさや痛みに対して、電気、やマッサージ、首の骨の歪みがある場合は矯正をしていきます。交通事故のむちうちでお困りの方はご相談ください。

こんにちは豊田まえやま接骨院の石田です。

レントゲンを撮っても異常なし、このような原因が特定しきれない「非特異的腰痛」と呼ばれる腰痛の割合は、85%にも上るとも言われています。しかし、レントゲンでは異常は見当たらないと言うだけで、多くの場合、腰痛のほとんどの原因は、筋肉が炎症を起こしたり、傷ついたりすることで起こります。

ではなぜ筋肉が炎症を起こしたりするのでしょうか?

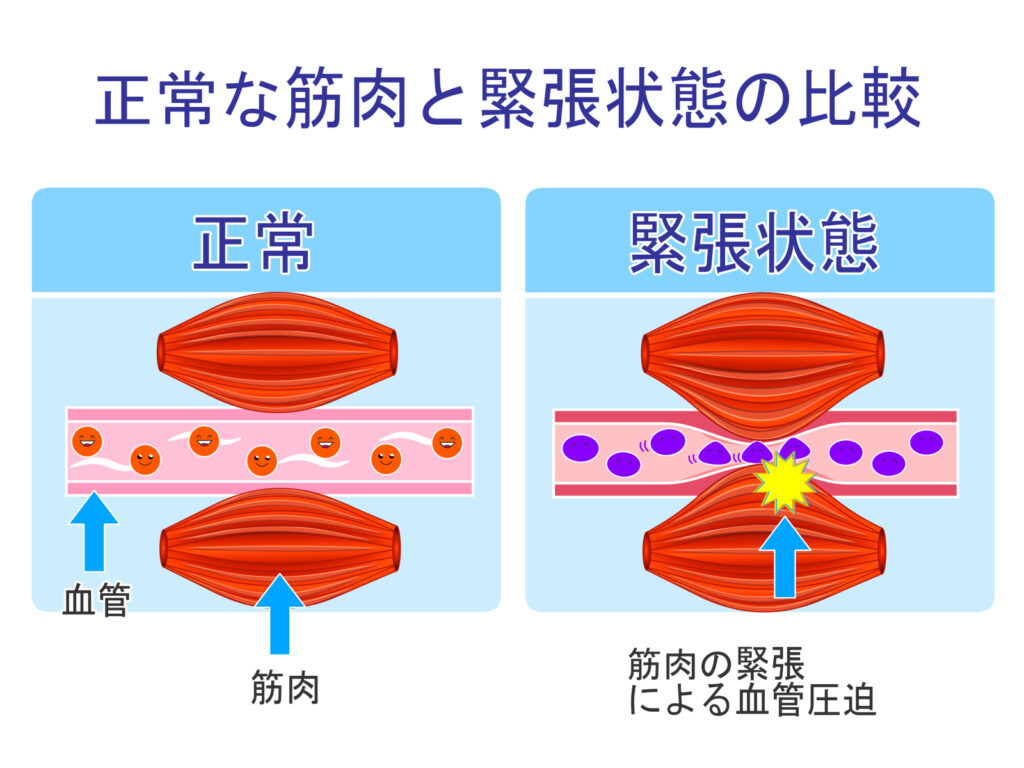

筋肉は何らかの形で過度に負担がかかると、炎症が起きたり傷ついたりします。特に硬くなってしまった筋肉を動かすと、痛めやすく、頻繁に腰痛になる人は、腰の筋肉が硬いまま過ごしていることが考えられます。

ではなぜ筋肉が硬くなるのでしょうか?

筋肉が硬くなるというのは疲労が溜まって筋肉が凝り固まっている状態です。疲労は動かなさすぎても溜まりますし、動きすぎても溜まります。

筋肉が硬いなら、ストレッチをすればいいのではと思う方もいらっしゃいますが 、特に動かなくて硬くなっている方は、筋肉の可動域が悪くなっている状態である可能性が非常に高いです。そんな方たちが、この筋肉を伸ばすストレッチをすると、筋肉を痛めてしまう可能性があります。ストレッチをして痛めたという方も多く、確かにストレッチも大切なのですが、それよりも凝り固まった筋肉を「緩ませる」ということが大切です。

筋肉を緩ませるには筋肉にかかる負担を軽くするという事が必要です。いくら、マッサージやストレッチをして一時的に筋肉が緩んでも負担がかかると筋肉がすぐに硬くなってしまいます。また血流が悪く硬くなっている方は適度な運動も必要です。

仕事で腰にとってつらい姿勢を続けざるを得ない方や、デスクワークの方は、歩き方や座り方、荷物の持ち方など、間違った姿勢で、どんどん無駄に筋肉に負担をかけてしまって筋肉が硬くなっています。体の使い方や姿勢を改善して筋肉に掛かる負担を軽くしていかないといけません。

こんにちは豊田まえやま接骨院の石田です。

何度注意しても猫背になってしまう。そんなふうに、お子さんの姿勢に悩まれ来院される方は多いです。良い姿勢というのは、筋肉で身体を支えていないとできないため長時間姿勢を良くするというのは大人でも疲れます。特に子供は、本能のままに体が楽な姿勢へと向かってしまうことが多いため、姿勢が悪くなりがちです。

何故お子さんの姿勢は悪くなるのでしょうか?

スマホを見たり、ゲームをしたりするときに首が下を向いた状態で長時間スマホやゲームをし続けてしまうことがほとんどです。すでにお子さんの姿勢が悪い方はこのままで大丈夫かな?と不安になると思います。

姿勢が悪いと、どのような影響があるのでしょうか?

1,集中力低下

姿勢が悪くなると、肺が圧迫され呼吸がしにくくなり、脳へ運ばれる酸素が減少するため、集中力が低下します。酸素摂取量が減るとスポーツパフォーマンスにも影響が出ます。

2,首肩こり

姿勢が悪い状態が続くと首や肩や背中、などの筋肉が硬くなり血行が悪くなってしまうため、最近では小学生が頭痛や肩こりを訴えてくることがあります。子供からその状態だと将来的に更にひどくなってしまう可能性は充分にあるでしょう。

3,見た目

姿勢が悪いと背が低く見えたり、子供なのに老けて見えたり、態度が悪く見えたりもします。

4,低身長

成長期に姿勢が悪いと背骨が圧迫され本来伸びるはずの身長が伸びない可能性もあります。

5,肥満

猫背になると酸素の摂取量が減りエネルギー効率が悪くなったり、代謝が悪くなったりします。

子供の猫背を改善するには?

まずは正しい姿勢をしたくてもできなくなってしまっていますので姿勢を矯正する必要があります。矯正をすると正しい姿勢ができるようになるため、後は私生活の改善をしていくことが大切です。また身体を動かすスポーツや遊び、習い事を取り入れてみることも一つの方法です。正しい状態の姿勢でないとできない運動を続けることで、無理なく正しい姿勢を維持しやすくなります。

令和のこの時代スマホやゲームをしないのは難しいので長時間悪い姿勢を続けない事、適度に運動をする事が大切です。どうしても猫背になってしまうときは仰向けでスマホやゲームをする方がいいです。

こんにちは、豊田まえやま接骨院の松下です!

今回紹介させて頂くのは、「季節の変わり目、自律神経系の乱れからくる体の不調にご注意を!」です。

最近、寒暖差が激しい日が続いています。急に冷え込んでしまうと、体にかかる負担が増えてストレスがかかりやすくなります。自律神経系が乱れてしまう主な原因として、ストレスが関係してきます。運動をしたり、湯船に浸かってしっかりケアできていると良いのですが、仕事や家事が忙しくてケアができなくなると、体のストレスが増えてしまいます。そして、長年ストレスを体に与え続けていると、知らず知らずのうちに肩巻きこんで首、肩、背中、腰が猫背の状態になってしまいます。

長年、猫背の状態でいると体の力が抜けなくなってしまう為、リラックスができなくなります。リラックスができなくなると、眠りが浅くなったり、体の疲労感が取れなくなる原因に繋がってきます。中には、頭痛や吐き気など症状が重くなるリスクが高まってしまいます。

また、長年猫背でいると、体が猫背の状態を記憶してしまう為、運動や湯船に浸かって体をリラックスさせても疲労感など体の不調が取れにくくなります。

当院では、自律神経系を整えることができる全身矯正というメニューも用意しています。後頭部(頭)から足先まで矯正することができます。

楽しく年末年始を迎えらえれるように、早いうちに体を整えていきましょう!

こんにちは。豊田まえやま接骨院の石田です。

当院では膝の痛みで悩まれて来院される方は多いです。

整形外科で注射を打ってもらったり、水が溜まって抜いてもらった。または湿布や痛み止めの処方してもらってその時は良くなるけど、薬が切れると痛みが出る、または効かなくなってきたと言われる方も多いです。

膝が痛い方はしゃがむ時の痛みや、階段を降りたりするのがつらかったりします。歩くのも痛い方もいらっしゃいます。しかも一回痛くなると反対側でかばって両膝痛くなったなりすることもあります。

では何故膝が痛くなるんでしょうか?

膝が痛くなる原因は膝に特に負担がかかっているからです。日常生活での体の使い方などによって膝に負担がかかります。それが長年積み重なることによって軟骨や骨が徐々にすり減って変形性膝関節症とお医者さんに診断されます。

膝の痛みは、膝に負担がかかって、膝に炎症が起こり、痛みが出る。

ということは膝にかかる負担を軽減すれば痛みも軽減することができます。

たしかに痛くなったら注射、痛み止めが思い浮かぶと思います。

でも実際にやったことある方はわかると思いますが、その時は良いけれどすぐに痛みが戻ってきてしまう。それはなぜか?

それは膝が痛くなる根本的原因が改善されていないからです。

実際膝の痛みは膝に掛かる負担が原因ですので膝は負担がかかった結果痛くなっているということです。痛くなっている、本当の原因は膝以外にあることが多いため注射、痛み止めでだけでは痛くなっている原因の解決にはなりません。

痛くなっている原因は身体の歪みです。

傾いた家に住んでるのと同じ状態です。傾いた家に住んでいると屋根も傾いたりあちこちヒビが入ったり異常が出てきます。身体が歪むと同じように使っているつもりでも右にばかり体重がかかったりします。

つまり体の歪みを整えることで左右均等に負担がかかるようになり痛い膝にかかる負担を軽くすることができ、結果的に膝の痛みを軽減することができ今後の再発予防にもなります。