こむら返りの主な原因は、筋肉量の減少、筋肉疲労、水分ミネラル不足、血行不良などがあります。

1、筋肉量の減少

筋肉量は20代をピークに年齢と共に減少していき、ふくらはぎの筋肉も弱くなります。ふくらはぎは第二の心臓と呼ばれていて、心臓に血液を送り戻すポンプ作用がありますが、筋肉量が減少するとポンプ作用も弱くなり、リンパ液や血液の流れが悪くなり、疲労物質が溜まりやすくなります。

そのため、筋肉量が減少は、こむら返りの原因になります。

2、筋肉疲労

運動不足で日頃使わない筋肉を急に使ったり、慣れない靴で歩き回ったり、激しいスポーツをして筋肉が疲労しても足が痙攣します。疲労時に筋肉に溜まった乳酸が脳に異常を感じさせ筋肉を急に収縮させ足がつることがあります。

3,水分ミネラル不足

さらにこれから気温が高くなり汗をかくと、脱水状態になり血液がどろどろになり筋肉がうまく働かなくなります。更に汗でミネラル不足にもなります。ミネラルは筋肉と神経の情報伝達に重要な役割を果します。スポーツしたり、気温が高い日に外で作業したり、つるのはミネラルが不足しているからです。

水分だけでなく、経口補水液やスポーツドリンクなどでミネラルなども摂るようにしましょう。逆に冬に足がつることが多い方は冷えと夏は暑いから水分を取るけど寒くてあまり水分を取らないことが多いです。

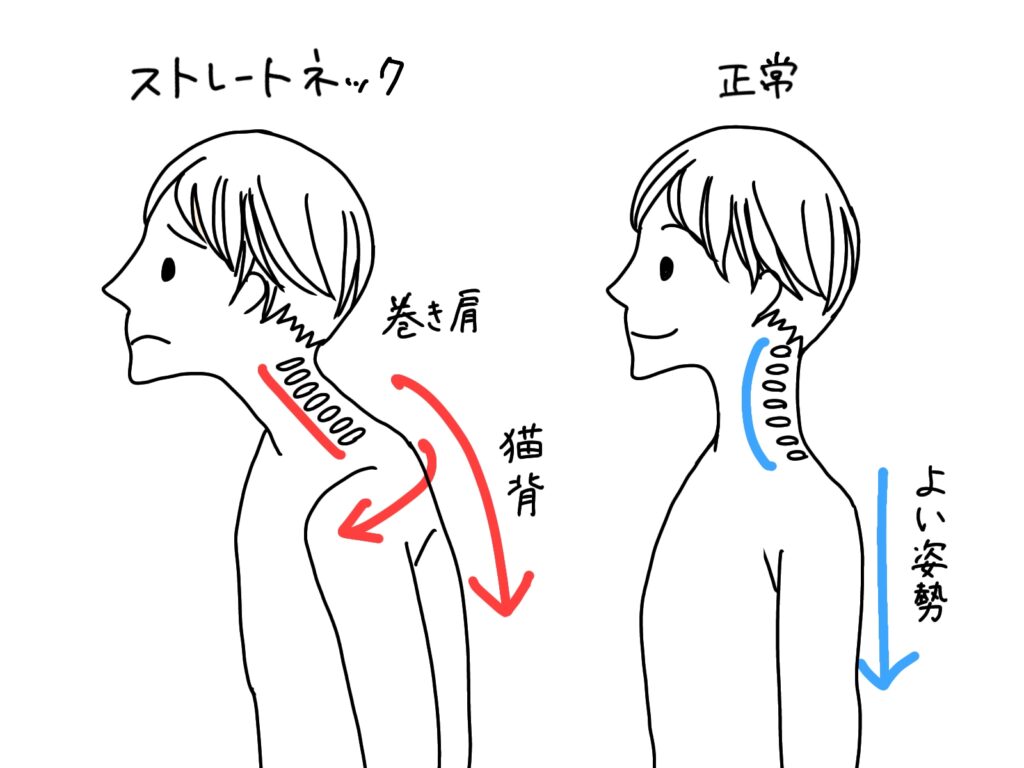

4,血行不良

血流が悪くなると血液は足の先まで届かなくなります。血流が悪くなる原因は冷え、水分不足、骨盤の歪みなどがあります。

予防対策としては、筋力低下には運動、筋肉が疲労していると感じたら、ストレッチとゆっくりお風呂で温めてから寝ると、足の疲れがとれて冷えを解消してくれるので、こむら返りの原因を取り除くことができます。

また、バランスの良い食事と水分をしっかり摂ることも大切です。特に就寝中にこむら返りになる人は、夜中トイレに行きたくないからと、水分を取らない方が多いですが、寝る前に水分をしっかり摂っておくようにしましょう。しかし、水分と言ってもアルコールやカフェインの多いビールや、コーヒなどは利尿作用があり水分が抜けやすくなるので水分補給をする場合はミネラルウォーター、麦茶、スポーツドリンクにしましょう。ミネラルも補給できます。スポーツドリンクは糖分も多いのでカロリーを気にされる方は麦茶にしましょう。また一気に飲んでも吸収されないので一日かけてこまめに飲むことが大切です。