Blog記事一覧 > 腰痛 - 豊田まえやま接骨院 - Page 2の記事一覧

豊田まえやま接骨院です。

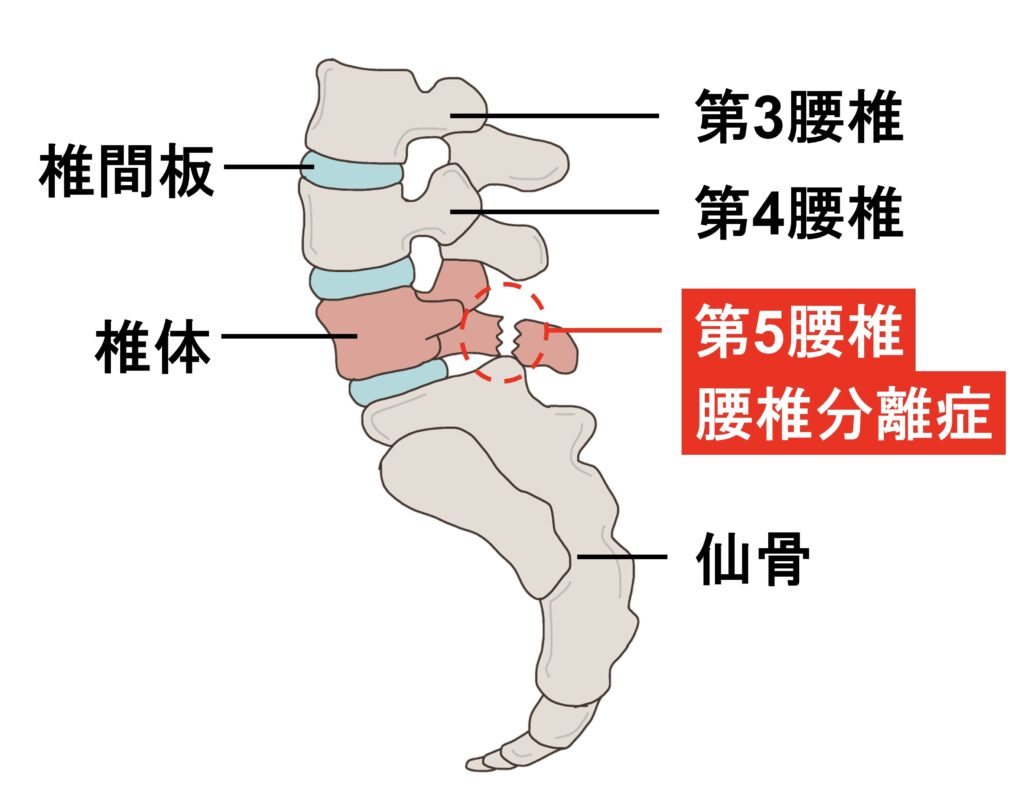

腰椎分離症とは?

多くは体が柔らかい成長期の頃に、ジャンプや腰の回旋を繰り返し毎日のように行うことで腰椎の後方部分に亀裂が入って疲労骨折を起こしている状態です。一般の人では5%程度に分離症の人がいると言われていますが、スポーツ選手では30~40%の人が分離症になっていると言われています。分離症が原因となってその後徐々に分離すべり症に進行していくことがあります。

症状とは?

腰を反らしたときにの痛みを感じ、ほとんどがスポーツ中やスポーツ直後に腰痛を自覚します。普通の腰痛だと思い、痛いままそのまま長期間放置していると骨が完全に骨折してしまい、偽関節という別々の骨になってしまいます。その時に腰痛や下肢に痛みやしびれが生じます。若い頃の腰痛を放置した方で、年をとってからレントゲンを取った時に診断された方もいらっしゃいます。

分離症は治る?

早期に発見し疲労骨折の段階であれば治る確率が高いと言われていますが、長期間放置し偽関節になっていまうと骨がくっつかないと言われています。骨折ですので成長期に腰痛を感じたら一度整形外科で診断を受けたほうがいいです。

当院では?

分離症があることが元々わかってる方や、大人になって分離症が見つかったりした方には分離した部分に負担をかけない姿勢、体のバランスに整えていきます。また体幹の筋力をつけて筋肉のコルセットでサポートしていくことが大切です。

豊田まえやま接骨院です。

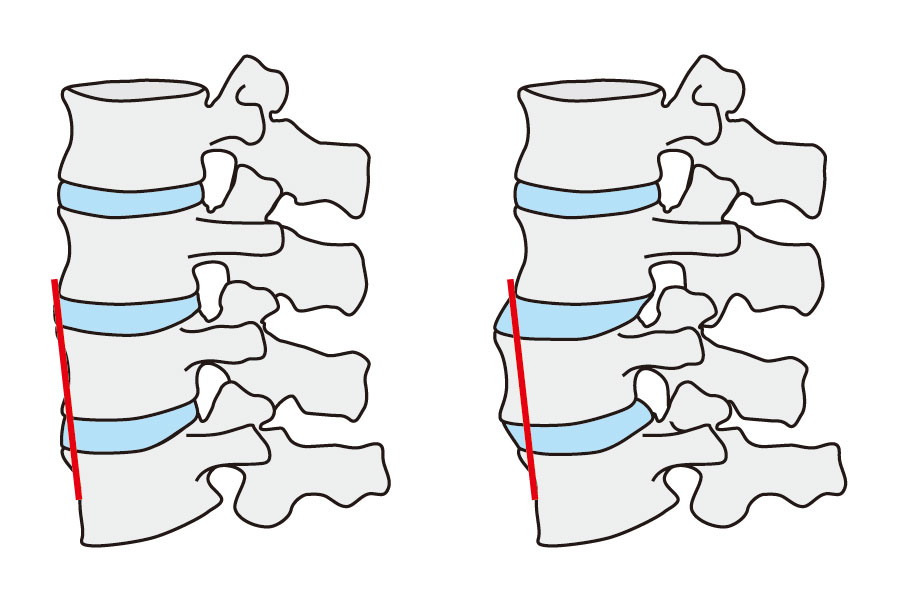

腰椎すべり症とは?

腰の骨は、バランス良く積み木のように積みかさなって背骨を形成しています。

腰椎すべり症は、何らかの原因によってこの積み木のバランスが崩れ、上下の椎骨がずれてしまっている状態をいいます。

腰椎すべり症は大きく分けて、2つに分類することができます。

腰椎分離すべり症とは?

成長期の骨がまだやわらかい時期に、激しいスポーツ活動や繰り返しの動作を行うことで、腰椎に負担がかかり、疲労骨折を起こしてしまうことを腰椎分離症といいます。この状態を放置することによって、不安定になっている腰椎のバランスが崩れ、すべり症になってしまうことを腰椎分離すべり症といいます。

腰椎変性すべり症とは?

長年の腰椎にかかる負担や加齢などによって徐々に腰椎を支えている椎間板や靭帯が変性を起こしていきます。腰椎の安定性が失われることによって、積み木のバランスが崩れてしまうものを腰椎変性すべり症といいます。骨などが弱くなりやすい高齢の女性に多く見られます。

すべり症になるとどうなる?

積み木上に重なった背骨の中には、脊柱管と呼ばれる脊髄を保護するトンネルがあります。椎骨のバランスが崩れると、トンネル内が狭くなってしまうことで、坐骨神経痛が現れることがあります。

当院では?

椎骨のバランスが崩れるのは長年の腰椎に負担がかかる姿勢、身体のバランス、が影響します。また筋力が低下することによる負担もあります。負担のかからない姿勢、身体のバランス、筋力で支えるということが大切になります。

豊田まえやま接骨院です。

反り腰とは?

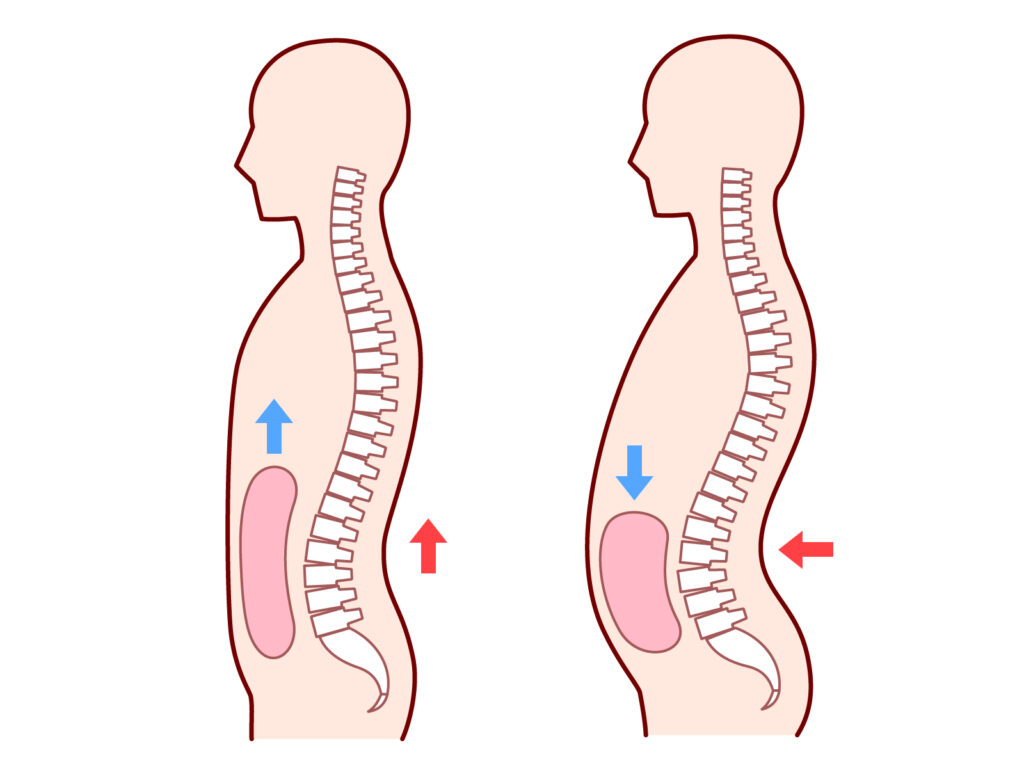

腰が通常よりも反る状態のことです。骨盤が前傾(前に傾きすぎてしまう)するとその上にある腰の骨が通常よりも反った状態になります。腰が反ると、自然と下っ腹の筋肉がゆるみ、背骨のS字カーブがきつくなります。反り腰は胸を張り良い姿勢をしているような見た目となりますが、良い姿勢ではありません。そして、骨盤は上半身を支える役割もあるため、長期間反り腰の状態でいると内臓の位置も下にズレてしまいます。

反り腰の原因とは?

1,お腹の筋力低下

姿勢を保つためのお腹の筋力が弱いと良い姿勢を保てずに反り腰になりやすくなります。お腹の筋力が低下すると、腹筋と背筋の筋バランスが崩れて背筋ばかり使うようになります。背筋ばかり使うと、腰を反らす力が優先されることで反り腰になります。

2,体重増加

急激な体重増加によっても反り腰になります。体重が増えると一番お肉が付きやすいのはお腹ですお腹が重くなると重心が前にズレて身体が前に倒れないように腰を反らせた姿勢になってしまいます。

3,ヒールの高い靴

足のつま先に体重がかかり、重心が前に移動します。前に倒れた身体をおこすために背筋が働きます。

反り腰の影響とは?

内臓が下垂し便秘、腸機能、免疫力の低下、生理痛が重くなる、尿もれ、ぽっこりお腹、背筋の使い過ぎで腰痛、S字カーブがきつくなるので背骨に負担がかかりヘルニアや狭窄症になりやすくなります。

反り腰を改善させるには?

反り腰は自然に治るものではありません。反り腰の原因である、筋力低下、体重増加、ヒールの高い靴、の原因がある方はまずこの原因を改善しないといけません。反り腰の癖が付いてしまうと良い姿勢をしたくてもできなくなるため、姿勢の改善も大切です。姿勢の改善と原因の改善が必要です。

こんにちは、豊田まえやま接骨院の松下です!

今回紹介させて頂くのは、「連休中・連休明けによるぎっくり腰」です。

ぎっくり腰と聞くと、重い物を持った時など急な動作によって起こるものと思い浮かべます。しかし、中には徐々にじわじわと筋肉と関節部分へ負担がかかって、違和感から始まり、気付いたら強い痛みに変わっていたといういつの間にかぎっくり腰があります。

このいつの間にかぎっくり腰は、連休後半と連休明けで起こることが多くみえます。

・理由としては、、、

「家や旅行の宿泊先で体を動かす頻度が減って、体重が増えてしまう」

「食事だけでなく間食する機会が増えてしまう」

「長期連休に入ると、油断して悪い姿勢で過ごすしてしまう」ことが、大きな要因になります。

・ご自身ができることは、、、

痛みが強くなっている時は、炎症を起こしている可能性が高いです。腫れている感じや熱を感じましたら、袋に氷と水を入れて、その袋をタオルで包んで痛いところに10~15分くらい置きます。そして、安静にしてください。

・痛みを我慢せずに当院へお越しください!

当院では、炎症を抑える電気施術(超音波・ハイボルテージ・MCR)があります。痛みをかばっていると別の場所を痛めてしまう可能性がある為、我慢せずに当院へご連絡ください。また、電気施術では腰痛に関係する筋肉を緩める「筋肉調整」も含まれています。

こんにちは、豊田まえやま接骨院の松下です!

今回紹介させて頂くのは、「急な気温低下や水分不足によるギックリ首・背中・腰にご注意を!」、です。

冬になると寒いからと水分を摂らなくなる方が多くみえます。血液内の水分は、老廃物や栄養素などを流せるように水分量を一定に保とうとするので、血液内の水分が減ってしまうと、筋肉内にある水分を抜き取ってしまいます。筋肉内の水分が足りなくなると、筋肉が痙攣を起こして足がつりやすくなったり、ケガをするリスクが高まってしまいます。

湯船に浸かって体を温めると筋肉は柔らかくなりますが、水分を摂っていないと血液内の水分量が減って、老廃物などを流せなくなると体のだるさやコリ、疲労感が取れにくくなります。

寒い時期でもしっかり水分を摂ることによって、疲労感や体のコリが取れやすくなるので冬でもコップ一杯分の水分を摂ることをオススメします。水分は白湯がいいですね。

熱燗やホットコーヒーは、水分補給にはなりません。逆に水分を外へ出してしまうのでお酒やコーヒーを飲まれる方は、少し多めに水分を摂って頂いても大丈夫です。

気を付けていてもギックリになることはあります。当院では、ギックリの炎症を抑えるMCR(微弱電流)やハイボルテージ、かたまった関節や筋肉を緩める超音波を使って痛みを和らげていきます。

↑【超音波とMCR(微弱電流)】

↑【ハイボルテージ】

ギックリになった場合は、無理せずに当院へご相談ください。

こんにちは豊田まえやま接骨院の石田です。

レントゲンを撮っても異常なし、このような原因が特定しきれない「非特異的腰痛」と呼ばれる腰痛の割合は、85%にも上るとも言われています。しかし、レントゲンでは異常は見当たらないと言うだけで、多くの場合、腰痛のほとんどの原因は、筋肉が炎症を起こしたり、傷ついたりすることで起こります。

ではなぜ筋肉が炎症を起こしたりするのでしょうか?

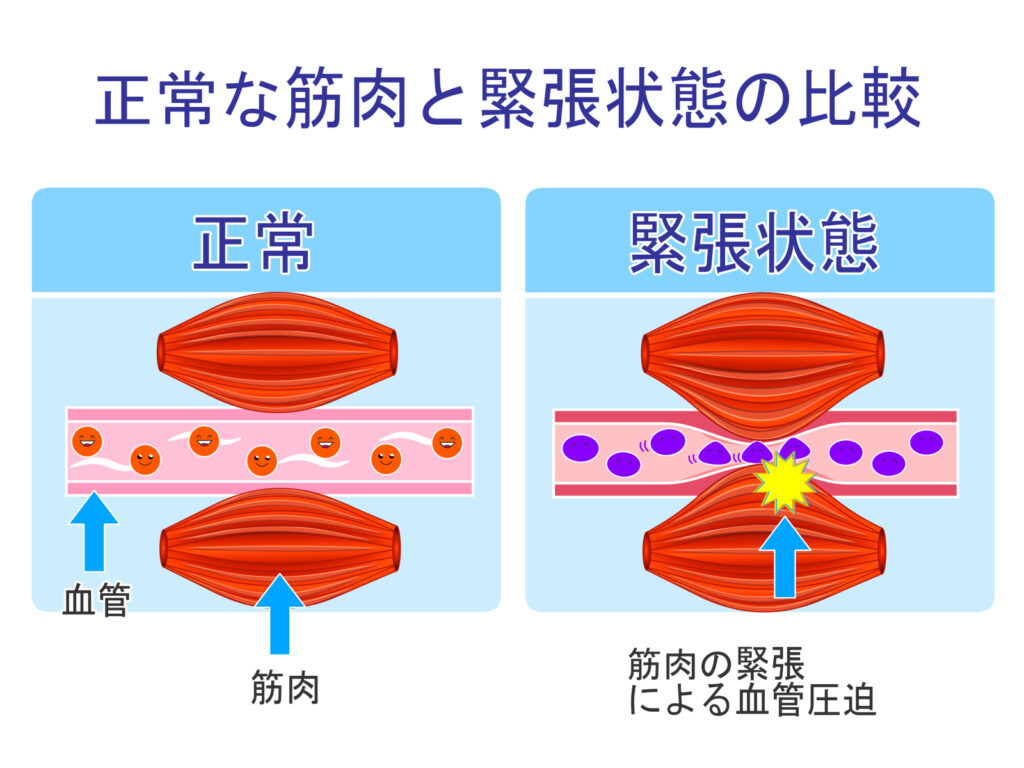

筋肉は何らかの形で過度に負担がかかると、炎症が起きたり傷ついたりします。特に硬くなってしまった筋肉を動かすと、痛めやすく、頻繁に腰痛になる人は、腰の筋肉が硬いまま過ごしていることが考えられます。

ではなぜ筋肉が硬くなるのでしょうか?

筋肉が硬くなるというのは疲労が溜まって筋肉が凝り固まっている状態です。疲労は動かなさすぎても溜まりますし、動きすぎても溜まります。

筋肉が硬いなら、ストレッチをすればいいのではと思う方もいらっしゃいますが 、特に動かなくて硬くなっている方は、筋肉の可動域が悪くなっている状態である可能性が非常に高いです。そんな方たちが、この筋肉を伸ばすストレッチをすると、筋肉を痛めてしまう可能性があります。ストレッチをして痛めたという方も多く、確かにストレッチも大切なのですが、それよりも凝り固まった筋肉を「緩ませる」ということが大切です。

筋肉を緩ませるには筋肉にかかる負担を軽くするという事が必要です。いくら、マッサージやストレッチをして一時的に筋肉が緩んでも負担がかかると筋肉がすぐに硬くなってしまいます。また血流が悪く硬くなっている方は適度な運動も必要です。

仕事で腰にとってつらい姿勢を続けざるを得ない方や、デスクワークの方は、歩き方や座り方、荷物の持ち方など、間違った姿勢で、どんどん無駄に筋肉に負担をかけてしまって筋肉が硬くなっています。体の使い方や姿勢を改善して筋肉に掛かる負担を軽くしていかないといけません。

こんにちは豊田まえやま接骨院の石田です。今回は当院に来院される方も多い、お尻から足にかけての痛み坐骨神経痛について説明をしていきます。

坐骨神経とは人体の中で最も太い神経であり、腰の骨かから出てお尻、太ももの後ろ側を通り、足先までつながっている神経です。

この坐骨神経の通るお尻からふくらはぎに、痛みやしびれが出現するものを坐骨神経痛と呼び、これは病名ではなく症状になります。この原因で多いのが椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など、腰の骨に問題があって、神経が圧迫されて症状が出るケースや、お尻の筋肉が硬くなることによって坐骨神経が圧迫されているケースもあります。

改善するには、背骨や筋肉にかかっている偏った負担を軽減しなければいけません。その原因の多くは日頃の姿勢にあります。その姿勢とは、日常生活における座り方・立ち方・歩き方です。姿勢が悪いと局所に負担が蓄積されて、背骨や筋肉に本来かからなくてもいい負担がかかってきます。生活習慣から変えなければ根本的な改善は見込めません。

まずは座り方ですが、特にデスクワークの方は座っている時間が長いので座る姿勢は大切です。足を組んだり、片方の肘をついたりして片側に重心が偏って座っている人は多いです。その姿勢を何時間も続けていると骨格が歪み、筋肉は硬くなり、神経が圧迫れて、それが痛みへとつながっていきます。左右均等に体重がかかるように心がけましょう。

立っているときも片側に体重を乗せて立っていると、骨格が歪み、筋肉に負担がかかってきます。また、腰を反ったり、背中が丸い状態で立っていると背骨に負担がかかります。両足バランスよく立ち、反り腰や猫背の姿勢を長時間、とらないように心がけましょう。

最後に歩いているときですが、がに股や、内股の方は歪んでいる方が多いです。左右の靴ですり減り方が均等でなければ重心のかかり方に左右差があり、極端に内側や外側がすり減っていても体が歪んでいる可能性が高いです。

これら日頃無意識に行っている習慣の積み重ねで体が歪み、筋肉が硬くなり、神経が圧迫されて、それが痛みへと変わってきます。

坐骨神経痛でお困りの方はご相談ください。

こんにちは。豊田まえやま接骨院の石田です。出産後、子育てで忙しいなか、腰痛に苦しめられている方は、意外と多いのではないでしょうか。

産後の腰痛の原因はいくつかありますが、まずはリラキシンというホルモンの影響です。リラキシンは妊娠から出産にかけて分泌されて、骨盤の関節を緩めて出産しやすい状態にする働きを持っています。このリラキシンの影響で出産した後も骨盤や関節が緩い状態になっています。その状態で動くと、腰痛もおこりやすくなります。

その他に産後の腰痛が起きる大きな原因に、筋力低下があります。妊娠から出産にかけてあまり動かなくなり筋力が低下した状態で抱っこや、授乳などをするとどうしても腰に負担がかかります。

産後、何ヶ月かしたら多少は腰痛が改善される事もありますが、筋力もつけていかないと、腰痛は改善しにくくなります。さらに、出産による骨盤の歪みをそのままにしておくと、ますます腰痛もひどくなってしまいます。また、自然分娩と比べて帝王切開の方がお腹のキズもあり、体に対する負担が大きく、筋力も低下します。

施術は出産によって歪んだ骨盤の位置を正しく整えるための産後骨盤矯正をおこないます。骨盤や背骨は、家で例えると土台です。土台が正しい位置に戻ると体全体がバランスの取れた状態になり歪んだ状態で育児をするよりも負担が軽くなります。まずは骨盤矯正が基本となります。

筋力トレーニングや運動は歪んだ状態や関節が緩い状態で行うと痛みが悪化することもあるので、骨盤が整ってから行うか、EMSや加圧トレーニングによる筋力トレーニングであれば痛める事なく筋力をつける事ができます。また普段の姿勢も大切です。足を組んだり、あぐらや正座、横座りなども骨盤を歪ませ、腰痛の原因になります。

産後の骨盤矯正は産後、1カ月以降に1ヶ月健診で問題なければ施術できます。帝王切開の方は1ヶ月健診後、お腹の傷に問題なければ施術できます。産後1カ月未満だと、骨盤が緩みすぎていて矯正をしてもすぐに歪んでしまいますので産後1ヶ月は歪みがひどくなる事もあるので安静にしましょう。また、痛みや不調がなくても、産後はできるだけ骨盤矯正を行う方ががいいです。なかには何年後に痛みや不調がでる事もあるので、今後の予防の為にも産後1カ月~1年以内に骨盤矯正をするのが理想です。産後1年以上立つと関節も固まり、歪んだ状態で体が形状記憶されてしまうので戻すのに期間がかかります。

こんにちは豊田まえやま接骨院の石田です。

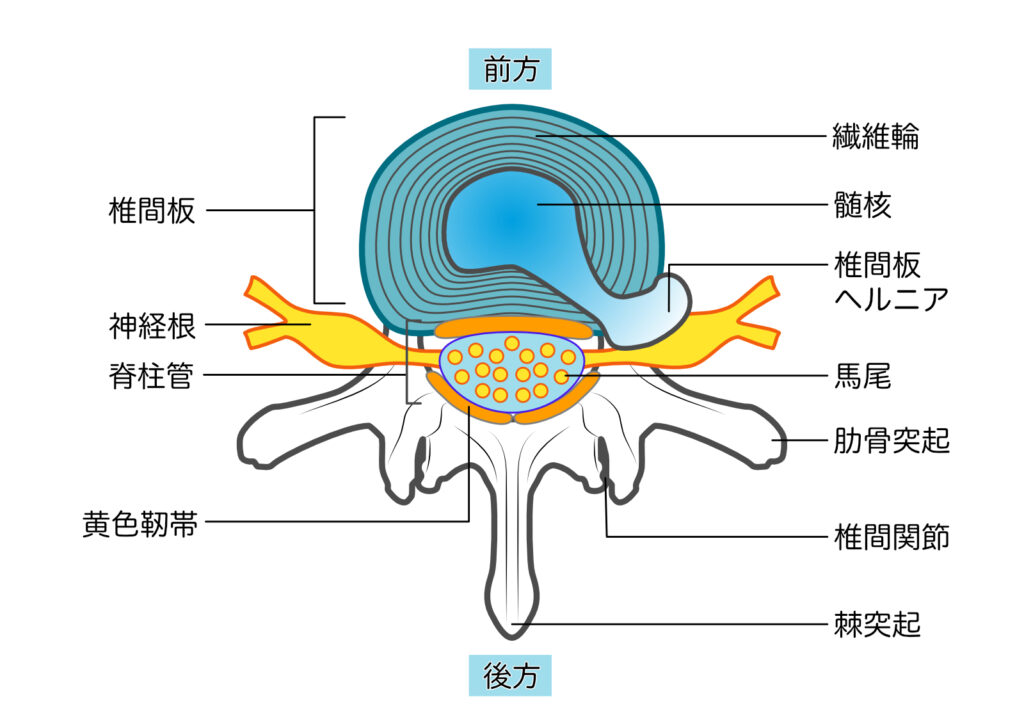

当院には病院でヘルニアと言われたといって来院される方が多くいらっしゃいますが、ヘルニアとは飛び出てしまっている状態のことを言います。椎間板ヘルニアは椎間板が飛び出している状態で、この飛び出た椎間板がすぐ後ろにある神経を圧迫、刺激してしまうことで腰や足の痛み、しびれなどの症状が出ます。

ヘルニアになる原因は椎間板への負担です。負担がかかることで椎間板が、飛び出してしまうのです。仕事で重たいものを持ったり、悪い姿勢でデスクワーク、激しいスポーツなどをされている方はヘルニアになってしまうことが多いです。また椎間板の老化は早いと10代でくるとも言われているので若い方でもなります。

ヘルニア自体は自然に治ることも多く、また手術で取ったりすれば治ります。しかし、腰痛などの症状が治るとは限りません。というのも痛みがない方でもヘルニアになっていることがあります。人間生きていればな何かしら椎間板に負担がかかることもあります。飛び出ても神経を圧迫したりしていなければ症状が出ないこともあります。また手術をしても症状が変わらない方もいます。それはヘルニアが原因で症状が出ている訳ではないからです。

もちろんヘルニアが原因で症状のある方は手術で症状が治る方もいますが、ヘルニアがあるから症状があるということではないです。無症状の椎間板ヘルニアが頸椎、胸椎、腰椎のどこにでも30%前後あると言われています。

ヘルニアの手術をしても症状が治らない方は身体の歪みや筋肉が硬くなることで 痛みやしびれを引き起こしている可能性があります。またへルニアになってしまうのも身体の歪みが椎間板に負担がかかりなってしまうこともあります。手術でヘルニアをとっても身体の歪みがあると再発する可能性も高くなります。身体に歪みがあれば負担が違うところへかかってしまい、結果症状を引き起こしてしまうのです。

長引く、繰り返す不調は痛いところだけ、骨盤矯正だけではなく全身の状態を検査して施術をする必要があります。

こんにちは。豊田まえやま接骨院の石田です。

立ち仕事、デスクワーク、動き回る仕事、仕事全般で見ると、作業時間がもっとも長いのは、デスクワークだと思います。デスクワークというのは、室内でエアコンのきいた部屋で座って仕事ができる恵まれた仕事と思われていますが、実際は体を動かす仕事よりも重労働で首や肩、腰に長時間負担がかかります。体を動かす仕事だと疲れたと思ってしっかり休むのに、デスクワークは重労働だという意識が低いために、さらに長時間続けてしまうことも多いと思います。リモートワークになると通勤で歩くこともなくなるのでさらに座っている時間が長くなります。デスクワークを何年、何十年と続けていくと、首から腰の筋肉が緊張したまま固まり、寝違え、ぎっくり腰になりやすくなり、首が上がらない、肩が上がらないなどの症状が出てきます。

人間の体には、動くための筋肉アウターマッスルと、姿勢を維持する筋肉インナーマッスルがあります。座ってばかりだと筋力低下も起こり姿勢を維持するための筋肉インナーマッスルが弱くなり、動くための筋肉アウターマッスルが固くなって痛みが出てきます。

更に人間は長時間同じ姿勢でいると、重力に従って下の部分に水が溜まってしまう性質があります。デスクワークの方は、足がむくむことも多いと思います。たとえよい姿勢であっても長時間動かないと体に負担がかかります。どんな椅子が体にいいのか、寝るときはどんな枕、マットレスが体にいいか、という質問をよくいただきますが、どんないいものを使っても動かないことが一番体に負担がかかりますので、30分に1回は立ち上がって動く、寝てるときは寝返りをすることが大切です。特に睡眠中は、寝返りを打たなければ、体重がかかる部分が圧迫されむくんでしまいます。寝返りというのは、同じ姿勢をしていると体がだるくなってくるので、それを自然に防御するための人間の素晴らしい反応なのですが、寝返りが打てないと、むくんで体も固まって朝起きると首が痛い、腰が痛いなどの症状がでるわけです。

悪い姿勢で座っていると首や背中ばかりに負担がかかります。良い姿勢で座っているとバランスよく負担がかかりますが長時間となると負担はかかるので同じ姿勢を続けないことが大切です。